作者简介: 王磊(1988-),男,在读硕士,矿产普查与勘探专业,研究方向:矿床地球化学。E-mail:416205604@qq.com

近几年,地球化学勘查无论从技术层面还是思想层面都得到迅速发展,主要包括:解决了几种特殊景观区普遍存在的有机质和风成砂等因素对异常的干扰问题;电地球化学、地气溶胶地球化学、金属元素活动态地球化学等深穿透地球化学勘查技术在寻找隐伏矿的理论和应用上逐渐趋于成熟;构造地球化学勘查技术成为隐伏矿定位预测评价中的关键技术之一,并形成一套完整的勘查技术流程;人工神经网络分析等地球化学数据处理新方法不断发展;建立了多目标区域地球化学调查体系,实现了资源调查与环境调查并举。未来,地球化学勘查将在农业、土地利用规划、坏境预警和保护等领域得到越来越多的应用。

In recent years, geochemical survey has seen a high-speed development not only at the technical level but also at the ideological level. The disturbances of organic material and eolian sands on anomalies over some special landscape areas have been solved. Deep-penetrating geochemical survey techniques such as electrogeochemical survey techniques, aerosol geochemical survey techniques, active metallic element geochemical survey techniques in search for concealed ore deposits have gradually matured in theory and application. Exploration technique of tectono-geochemistry has been one of key technology in the locating, predicting and evaluating of buried ore deposits, and has formed a complete technical process. Artificial neural network and other new methods for analysis of geochemical data have been steadily improved. The system of muti-purpose regional geochemical survey has been established, which helps concurrent development of resource survey and environmental survey. In the future, geochemical survey will get more and more applications in such fields as agriculture, land use and plan, environmental early warning and protection.

地球化学勘查是一种科学的找矿技术方法, 在找矿实践中取得了许多重大成果。正因为如此, 它在众多找矿方法中占据着举足轻重的地位, 越来越受到人们的重视, 并得到迅速的发展。近几年来, 在一些特殊景观区, 地球化学找矿勘查也取得了实质性突破, 并且随着找矿难度不断加大, 发现地表以及浅部矿的可能性越来越小, 隐伏区逐渐成为人们关注的目标。为了寻找大型隐伏矿, 地质工作者们实验和研究了许多地球化学勘查的新技术。笔者从现代地球化学勘查的研究现状出发, 简要介绍了地球化学勘查的新技术和新方法, 其中还包括地球化学勘查数据处理的新方法, 并结合相关资料, 预测地球化学勘查未来的发展趋势。

1.1.1 沼泽森林区

在森林沼泽区, 影响区域地球化学勘查的主要因素是广泛存在的大量有机质。有机质对元素的吸附作用造成了元素在地表富集, 而且不同地区、不同位置的有机质分布极不均匀, 导致水系沉积物中地球化学规律发生变形, 从而误导了地质找矿工作。通过以腐殖质和残坡积土为主要来源的水系沉积物的研究, 显示水系沉积物中有机质的干扰一般从-40目就开始发生, 主要出现在-60目的各个粒级段[1]。因此选择-10~+60目粒级段的水系沉积物作为采样介质就可以基本消除有机质的影响。新技术不仅能够给景观区的找矿工作提供可靠的地球化学资料, 而且操作简单。

1.1.2 干旱、半干旱高寒山区

在干旱、半干旱高寒山区中, 风积物分布十分普遍。由于山体的阻滞, 该景观区以风成砂沉降为主, 粒级偏细, 主要集中在-60目以下[1]。影响区域地球化学勘查的主要因素是沉积物中混入了大量的风积物(风成砂和风积黄土)。风成砂和黄土中大部分元素含量很低, 造成矿化信息严重稀释, 甚至完全消失, 对地质找矿工作造成严重误导。通过截取水系沉积物和土壤的有效粒级, 可以消除普遍存在的风成砂和风积黄土对水系沉积物和土壤测量的严重影响。实践证明(以维宝大型铅锌矿床为例), 这项新技术是一套符合景观特点的行之有效的方法。

1.1.3 高寒湖沼丘陵区

在高寒湖沼丘陵区, 风成砂分布十分普遍, 部分地段已上侵至半山腰。本区的另一大特点是发育着大片沼泽和冰积平原, 由于高寒缺氧, 有机质分解缓慢, 造成明显的堆积。所以影响区域地球化学勘查的主要因素有两点, 即风成砂和有机质。在高寒湖沼丘陵景观条件下, 通过对风成砂和有机质粒级组成的研究, 发现其对水系沉积物的扰动具有突变性, 主要发生在40目以下粒级段[1]。研究表明, 采样粒级在-10~+40目的样品可有效消除风成砂和有机质对水系沉积物的影响。该技术操作简单, 适合大面积推广。

1.2.1 概念和特点

深穿透地球化学(deep-penetrating geochemistry)这一概念的首次提出, 要追溯到1997年在耶路撒冷召开的第16届国际化探大会上, 谢学锦院士等[2]首次提出了深穿透地球化学概念。该概念被定义为探测深部隐伏矿或地质体发出的直接信息的勘查地球化学理论与方法, 其特点是:探测深度大, 可达数百米; 所测得的信息主要来自深部矿体; 这种信息极其微弱, 往往在亿分之一至百亿分之几; 这种微弱信息反而更加可靠, 因为常规化探中起干扰作用的物质显示不出这种信息[3]。

1.2.2 技术原理

地球经过长时间的演化和分异, 形成了大气圈、水圈和岩石圈, 并且这种分异演化在不断地进行着。在地质营力的作用下, 地球不断从内部向外排出各种气体, 受温度、压力和浓度的强烈影响, 排出的气体以气泡流或微细气体形式向大气圈释放, 形成所谓的地气流。K· kristiansson等于1984年提出地气流对地下物质组分垂直向上搬运的假说[4, 5], 并随着电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS)等分析技术的引入, 使得痕量及超痕量多元素分析成为可能。在这些理论与分析技术的基础上, 发展起来了一系列深穿透地球化学勘查技术。

广义的深穿透地球化学勘查技术主要包括物理分离技术、电化学测量技术、选择性提取技术、气体测量技术、水化学测量技术以及生物测量技术。狭义的深穿透地球化学勘查技术是选择性的化学提取技术。这些技术的原理都是根据地气流在向地表迁移的过程中, 不断将深部气源物质等带到地表, 并停滞在土壤颗粒上或土壤气体中[6]。通过对这些来源于深部物质的分析, 可以圈定出异常, 以达到寻找隐伏矿的效果。

下面主要介绍电地球化学勘查技术、地气溶胶地球化学勘查技术和金属元素活动态勘查技术这三种实验效果好、应用较广泛、方法成熟的深穿透地球化学勘查技术。

(1) 电地球化学勘查技术。该技术是在前苏联的地电提取技术上进一步发展起来的一种以电场形式激发、以离子形式记录电化学结果的轻便、快速的找矿方法技术。但目前研究人员对电地球化学勘查技术找矿机理尚未形成统一认识, 主要存在两种观点[7]:一种是认为电极表面的提取物直接来源于深部隐伏矿体, 人工电场是驱使深部矿体金属离子上升的主要动力; 一种是认为人工电场并不能作用于地下几百米深的隐伏矿体, 使其发生电化学溶解并使各种成矿金属离子运移至地表, 认为其主要机理是地壳中的上升气流作垂向运移时, 将成矿元素、伴生元素携带至地表, 电极表面提取的只是隐伏矿体及其周围形成的活动态的原始金属离子晕运移至地表所形成的地表金属离子晕。目前, 第二种观点已初步得到大多数人的认同, 因为电迁移理论的计算结果表明, 隐伏矿体的成矿金属离子不可能迁移至几百米远的地表。

电地球化学提取异常的机制是离子通过矿体的电化学溶解或其他作用形成, 在电场作用、地气搬运、地下水运动或其他作用下运移至地表, 并吸附在土壤中。伴随着化学及电化学解离, 离子转换为金属阳离子和金属络阴离子, 然后利用人工电场将土壤中呈活动态的金属离子提取并沉积在电极上[6]。

电地球化学勘查技术的野外工作方法是通过外加人工电场来促使成矿金属离子运移至已埋入地下的离子收集器中, 由于收集离子的整个过程要不断积累, 所以该方法需要将离子收集装置放置一段时间(一般为一到两天)。

(2) 地气溶胶地球化学勘查技术。气溶胶(aerosol)是由固态或液态的小质点分散并悬浮在气体介质中所形成的胶体分散体系, 其中固体或液体小质点的大小一般为0.001~100 μ m。在地质工作中, 通常将土壤中气体携带固体粒子或团块形成的气溶胶称之为地气溶胶。地气溶胶地球化学勘查技术是地气地球化学勘查技术的一种, 它是基于气体对金属元素的搬运原理测量地气中金属含量的一种深穿透地球化学方法。深部来源的地气溶胶颗粒物主要被土壤中的细颗粒物吸附, 含量很低, 很容易被风成砂、地表出露岩石和风化物质干扰。排出干扰的方法就是提取0.1~2.5 μ m的气溶胶积聚态物质, 因为成矿细颗粒物质随气体迁移的条件就是颗粒可以稳定悬浮在气体中, 而直径处于 0.1~2.5 μ m的质粒能够稳定地悬浮在气体中[8]。这也是地气溶胶方法有别于其他地气方法的主要方面。

地气溶胶地球化学提取异常的机制, 是由于处于0.1~2.5 μ m的质粒不能由机械碾压方式形成, 只能通过溶解作用形成。隐伏矿床在地下水的作用下使矿物质发生溶解作用, 溶解在地下水中的气体通过生成气泡离开水体而上升, 气泡爆裂可以将水中的成矿物质抛入气体形成质粒, 并悬浮在气体中(这个过程类似于海洋中海盐的形成过程)。气体通过布朗扩散、对流扩散和涓流扩散向外运移[9], 将携带的成矿质粒顺着裂隙式孔隙向上或向侧上方运移, 到达地表后部分地气溶胶进入大气, 部分被地表的土壤吸附后形成金属矿的地球化学异常。利用仪器提取土壤空隙气体中的PM2.5颗粒物, 通过分析颗粒物中的金属元素浓度来发现异常。

地气溶胶地球化学勘查技术的野外工作方法分为主动吸附法和被动吸附法两种[10]。在我国, 被动吸附法的操作过程是将内置有泡沫塑料的塑料杯倒置埋于地下50 cm处, 并盖住塑料杯的漏水孔, 经过1~2个月将塑料杯取出, 利用中子活化法、原子吸收法对其中吸附的金属元素进行分析测量。主动吸附法是迅速地在地下约50 cm处抽取气体并导入预先准备的补集装置中, 并且该装置内部装有泡沫塑料, 最后将样品送至实验室进行测量。

(3) 金属元素活动态地球化学勘查技术。金属元素在地表的活动态形式主要有以下几种:离子状态; 各种可溶性化合物和络合物形式; 可溶性盐类; 胶体形式吸附在土壤颗粒表面; 呈离子或超微细颗粒吸附在粘土矿物表面, 或呈可交换的离子态存在于粘土矿物之中; 不溶有机质结合形式; 呈离子或超微细颗粒吸附在矿物颗粒的氧化膜上。

金属元素活动态地球化学提取异常的机制是在隐伏金属矿床及其围岩中, 与矿有关的超微细金属、金属离子或化合物会相应增多, 并会在某种地质营力作用下, 如地下水、电场、地气流、蒸发作用、浓度梯度、毛细管作用下向地表迁移, 到达地表后被上覆土壤或其他疏松物的地球化学障所捕获, 在原介质含量的基础上形成活动态叠加含量。选用适当的提取剂将这些元素的叠加含量提取出来, 通过分析其浓度来发现异常, 从而达到发现隐伏矿的目的[11]。

金属元素活动态的提取方法分为两个阶段[12]:第一阶段是使用顺序提取液将载体由弱到强依次溶解, 并使金属释放出来; 第二阶段是对提取液的处理, 将第一阶段释放出来的金属溶解于溶液中。设计的金属活动态形式主要包括水提取态金属、吸附和可交换金属、有机制结合金属、氧化物膜吸附或包裹金属。

1.3.1 理论和适用范围

构造地球化学是陈国达[13]、涂光炽[14]最早倡导的研究领域之一。涂光炽[14]指出, 构造地球化学是研究地质构造作用与地壳中化学元素分配和迁移、分散和富集等关系的学科, 一方面研究构造作用中的地球化学过程, 另一方面研究地球化学过程所引起和反映出来的构造作用。韩润生等[15]通过大量研究和实践, 认为构造地球化学主要研究控矿构造的复合转变和在一定地球化学条件下成矿元素(同位素)的空间分布规律, 探讨构造应力场控制下成矿流体的运移规律及地球化学元素的演化过程, 揭示物质组分在各种构造环境中的赋存规律, 是指导成矿预测、找矿勘探和生产开拓的依据之一。

1.3.2 技术方法和特点

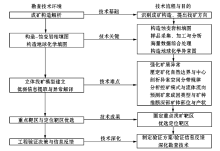

近十年来, 构造地球化学在理论、勘查技术及实践应用方面迅猛发展, 已经形成构造地球化学勘查技术流程和以构造地球化学为核心的集成技术, 并成为隐伏矿定位预测的主要技术之一, 在危机矿山深部和外围找矿中发挥着重要作用, 其勘查技术流程如图1所示。

尽管不同学者提出的构造地球化学勘查技术内容和步骤有所差别, 但其技术的主要流程仍然是6个方面[15]:矿田(矿床)成矿构造解析与构造控矿模式建立; 构造— 蚀变岩相填图、构造地球化学精细填图; 构造地球化学异常提取、解译及勘查模型建立; 成岩成矿模拟实验(包括实验模拟、构造应力场数值模拟等); 重点找矿靶区和靶位优选; 工程验证决策与信息反馈。成矿构造识别、构造化学精细填图、异常提取与解译是该技术的核心内容, 其中异常提取的重要进展是将海量数据从以线性、中比例尺异常为主, 提取转化为非线性、大比例尺的强化异常。不少实例证明, 构造地球化学勘查技术表现出5个主要特点:指示重点找矿靶区与具体靶位; 推断隐伏矿的大致产状; 提供矿床成矿信息; 预测深部的矿床类型和新矿种; 反映某些构造控矿型式; 推断成矿流体的流向[16]。

如今, 随着现代地球化学勘查技术的广泛应用及分析测试技术的改进, 有效获取大量高质量的地球化学数据成为了可能。然而, 随着大批地球化学数据的获取, 其相伴生的数据处理及解译问题日益突出。针对这些问题, 结合现代数学, 一批地球化学数据处理新方法应运而生, 其中包括:顺序因子分析[17]、结合因子克里金分析的多元应对分析[18]、小波分析[19, 20]、多重分型分析[21]、神经网络分析[22]等。限于篇幅, 笔者主要介绍神经网络分析。

人工神经网络(artificial neural network, 即ANN, 简称神经网络)是以模拟人的神经系统的结构和功能为基础而建立的一种信息处理系统。ANN技术的基本出发点就是通过简单函数(如Sigmiod函数、分段线性函数、域值函数及概率函数等)的多次迭代, 实现对网络所表达映射的拟合和逼近。这种特性使得神经网络能够实现一对一或一对多的映射关系。因此, 在解决复杂的、非线性问题时, ANN具有独特的功效[23]。概率神经系统(PNN)是一种特殊的ANN结构, 用来计算两组或多组成因之间的概率, 例如矿化和非矿化地区之间。ANN的另一个特点是不需要任何与数据统计分布相关的信息。它能提供良好的置信水平, 并对离群点相对不敏感; 理想要求没有一个数据点同时符合一种以上类别, 并且训练数据集合包含所有可能的类别。当这些条件都满足时, 一个数据点属于某个类别的无偏量估计就能通过PNN来计算。神经网络计算过程可由MATLAB软件工具箱中的神经网络工具箱实现。

随着人类社会物质条件得到极大的满足, 人们逐渐重视生态环境的好坏, 这是社会发展到一定阶段的必然趋势。因为生态环境直接影响着人们的健康和生活水平。基于这种趋势, 21世纪地球化学勘查面临发展问题。数据显示, 近年来, 由于矿业萎缩, 地球化学勘查经费骤降(如2001年澳大利亚经费缩减49%), 从事地球化学勘查工作的人员大幅减少。根据中国地质调查局地质调查统计年报显示, 近几年来, 我国地球化学资源调查中, 区域化探减幅较大, 普查化探、详查化探有轻微减少。为了顺应经济社会发展对地质工作的需求, 地球化学勘查探索出了一条新的发展思路:资源与环境并举[24], 把地球化学勘查技术应用于人类生活的各个方面。这是地球化学勘查的发展趋势。

多目标区域地球化学调查彰显了地球化学勘查的发展趋势, 是我国实行的一项新的调查计划。它是集区域生态地球化学调查、评价和土地质量地球化学评估为一体的系统工程, 以多目标区域地球化学调查为基础, 以生态地球化学理论为依据, 建立生态地球化学评价、生态地球化学评估和生态地球化学预警系统, 逐渐把地球化学勘查应用到农业、土地利用规划、环境保护等领域。这标志着地球化学勘查50多年来已经由战术发展阶段、战略发展阶段进入全面发展阶段[25]。未来, 多目标区域地球化学调查将成为地球化学勘查的又一主旋律。

其次, 传统的地球化学勘查逐渐在日益严峻的找矿环境下显现出它的局限性, 这就要求我们结合传统不断地创新。未来的地球化学勘查不仅仅是涉及单一的地球化学, 它将与构造学、矿物学、构造物理化学、构造— 矿物— 地球化学等学科充分结合, 形成理论完善, 具有更高精度和要求的地球化学勘查技术; 它将在矿产快速评价、成矿预测与找矿勘探, 以及地震预测、地质灾害预报等方面发挥重要作用。

另外, 地球化学数据也将呈现多源性的发展趋势。例如, 地球化学数据可以参考地方医学数据, 这虽然不能直接找矿, 但某一特定地区的人体元素分布与积累, 对于区域找矿仍有指导意义。

通过一代又一代化探地质工作者的努力, 现代地球化学勘查技术得到迅速发展。我国的地球化学勘查技术在国际上也取得了很高的地位, 但仍需不断前进。在技术方法研究上, 除需继续加强深穿透方法和理论的研究外, 还应该重视特殊方法的研究, 如矿物地球化学勘查及同位素勘查方法等的研究。在观念转变上, 应该坚持资源调查和环境调查同时发展, 做到资源与环境一体化, 并将地球化学勘查技术应用到生产、科研等各个领域, 让地球化学勘查为国家经济可持续发展作出应有的贡献。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|