作者简介: 孙茂锐(1984-),男,工程师,毕业于中国地质大学(武汉),学士学位,现主要从事工程物探工作。

结合公路工程实例,对电场波CT探测技术进行简要说明,分别通过Surfer和Voxler软件作出电磁波CT二维与三维吸收系数图像,并进行对比研究。研究结果表明:二维图像可以直观反映两孔间地下介质的构造形态;三维图像内容更为丰富,可以取得各深度范围的电磁波吸收系数切片,重现空间内地下介质的构造形态,为工程地质勘察提供更详尽的资料。

This paper have introduced the application of the electromagnetic wave CT method in highway engineering. And the contrast reaserch about the electromagneitc wave absorption cofficient CT 2D and 3D image have been made. The results show that the 2D image can reflect the undergound structure between two drillings, and 3D image contains more information, such as the electromagneric wave absorption coefficient section of different depths. The 3D image can reproduce the structures of underground medium and provide more detailed information for engineering geological exploration.

电磁波CT探测技术是工程勘探与检测中的一种常用方法, 具有分辨率高、操作简便等特点, 深受地质和工程技术人员的欢迎。近年来, 在公路桥梁工程勘察中, 电磁波CT法常用来探测桥梁墩台左右两孔(ZK1与ZK2)间地下岩溶的横向发育情况, 但其反应的是二维情况, 并不能体现出墩台中间区域的岩溶分布情况。通过对双排桩4个孔进行四周的电磁波CT扫描, 经过三维数据可视化软件Voxler处理可得到墩台空间A区域内的地下岩溶发育分布, 而且能更详尽探明工区内岩溶的延伸方向。

本次工作工区为安徽境内某高速公路裕溪河特大桥, 根据前期勘探资料, 区内地表出露地层主要为第四系冲积层和冲洪积层, 下伏基岩为三叠系下统南陵湖组灰岩。区内溶沟、溶槽和溶洞较发育, 这些地质异常带与完整围岩有明显的物性差异, 为应用电磁波CT成像技术提供了有利条件。

电磁波成像技术就是利用一定频率的电磁波在两个钻孔分别作为发射和接收, 根据不同位置接收的场强的大小, 对两孔之间二维模型地球物理特征进行处理来确定地下不同介质分布的一种地球物理勘探方法。电磁波CT测试共有定点发射、水平同步、斜同步三种观察方式。地下电磁波CT场强观测值公式为

式中:E为接收点的场强, E0为初始辐射常数, β 为吸收系数, f(θ )为收发天线的方向因子函数, r为发射与接收点之间的距离。

由上式可以看出, 当电磁波穿过地下不同介质时, 由于不同介质对电磁波的吸收差异, 吸收系数就会出现异常, 测得的场强值就有差异。依照电磁波在地下有耗介质中传播规律及一定的数学物理关系, 反演出地下介质的吸收系数分布, 从而得到地下的吸收系数差异图像和地质精细结构图。

电磁波成像方法是将地下剖面划分为一系列网格, 采用一定的射线模型建立吸收系数初始模型, 通过计算出电场强度和实测的差值, 最后经代数重建反演计算, 得到视吸收系数分布图。

本次探测系统使用中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院生产的EWCT-3孔间电磁波层析成像仪。该仪器设计轻便, 故障率低, 性能可靠, 采用宽频带设计, 频率偏差小于5 Hz, 具有较高的屏蔽性能和分辨率, 且使用锂电池作为收发机电源, 电压稳定, 发射机功率大于10 W。

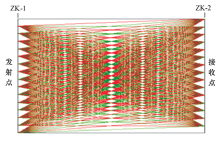

依据工区的地质情况和频率的选择原则(穿透最长距离的最高频率), 本次观测系统(见图1)频率采用24 MHZ, 定点发射, 发射点距1 m, 观测点距 1 m, 在有异常的地方进行复核采集。

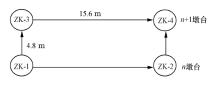

工区测试平面及孔位布置平面如图2所示。工作场地为15.6 m× 4.8 m的长方形, 共得到4组电磁波CT扫描剖面, 分别为1#剖面(ZK1与ZK2)、2#剖面(ZK3与ZK4)、3#剖面(ZK1与ZK3)、4#剖面(ZK2与ZK4)。

该工区地下因有岩溶分布, 对电磁波的吸收系数较大, 测得的场强值较弱, 在反演剖面(吸收系数等值线图)上表现为相对的高吸收系数值。需要着重说明相对的高吸收系数值。由于3#、4#剖面较1#、2#剖面发射与接收点间的距离较短, 电磁波随着距离的衰减也相应较小, 这样, 3#、4#剖面测得的场强值以及反演所得到的吸收系数值就不能与 1#、2#剖面测得的场强值及反演所得到的吸收系数值同等考虑, 只能在其单一剖面内结合钻孔资料进行相对划分。

本工区4个钻孔揭露的地层分布如下。 ZK-1在高程-37.5 m以下进入中风化灰岩, 无大的岩溶发育, -41.21~-45.21 m溶蚀现象严重, 可见较多溶孔, 局部溶蚀成半壁状, 其他段落溶蚀裂隙发育。ZK-2在高程-37.5 m以下进入中风化灰岩, -40.8~-44.5 m、-51.0~-54.1 m、-55.8~-57.7 m、-59.2~-63.8 m发育溶洞, 其他段落溶蚀裂隙发育。ZK-3在高程-30.0 m以下进入中风化灰岩, -59.1~-61.6 m发育溶洞, 其他段落溶蚀裂隙发育。ZK-4在高程-35.16 m以下进入中风化灰岩, -37.26~-40.56 m、-60.26~-61.86 m发育溶洞, -61.86~-71.56 m为岩溶角砾岩, 其他段落溶蚀裂隙发育。

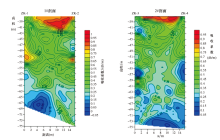

电磁波CT吸收系数反演图像具有相对性, 但在同一工区相同收发距的情况下可以近似等同考虑。4个电磁波CT测量β 反演图的等值线间距均为0.05。图3、图4给出了4个钻孔的电磁波CT测量β 反演结果。

钻孔揭露的溶洞一般相当于垂直方向的一维体, 电磁波CT反映的溶洞也只是两钻孔间二维情况, 而溶洞发育多为三度体, 这就会造成电磁波CT测量结果与钻孔资料不能够很好地相对应, 只有当钻孔揭露的溶洞横向发育较大时, 电磁波CT测量结果与钻孔资料吻合度较高。

根据钻孔资料和电磁波CT测量地质解释结果(图5), ZK-1揭露的溶洞向其右下方延伸, 在-49.0~-53.0 m 处形成一大的溶洞; ZK-2揭露的-40.8~-44.5 m溶洞向左侧延伸, 揭露的-51.0~-54.1 m、-55.8~-57.7 m、-59.2~-63.8 m处溶洞多向n+1墩台方向延伸, 且成串珠状。ZK-1揭露的溶洞向其右侧延伸; ZK-4揭露的-37.26~-40.56 m处溶洞向n墩台方向延伸、-60.26~-61.86 m处溶洞向其左侧延伸。

综上, 结合钻孔资料, 1#、2#剖面电磁波吸收系数在0~0.3之间的岩体较完整, 为背景值, 吸收系数在0.45以上的区域岩溶发育; 3#、4#剖面电磁波系数在0~0.2之间岩体较完整, 为背景值, 吸收系数为0.30以上区域岩溶发育。

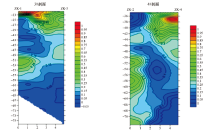

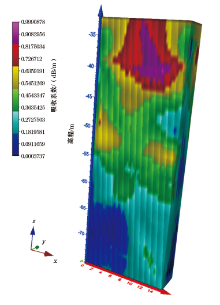

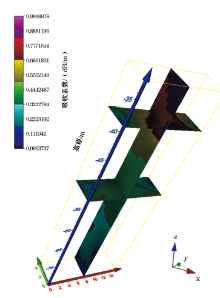

根据采集的4个的电磁波CT测量剖面数据, 经过数据编排和网格化插值处理, 应用Voxler进行三维成图, 生成VolRender(体积)图6和三维切片图7。

由电磁波CT三维图像结合钻孔资料和电磁波CT二维图像可知, 工区A区域内岩溶较为发育。高程在-37.0 m以上红黄色吸收系数较大区域多为第四系覆盖层含水率较高所致, 剖面中部高程在-37 m~-45 m红黄色吸收系数较大区域为岩溶发育区, 已形成较大溶洞, 向四周延伸。高程在-40.0~-53.0 m区段溶蚀现象严重, 存在较多溶孔, 在剖面四周已形成较大溶洞, 且在-50.0 m附近溶洞已形成横向相连的区域。高程-62.0 m以下吸收系数较小且较为均匀, 局部存在一些绿色吸收系数在0.4左右的小块, 其他基本显示岩体比较完整, 与钻孔揭示地层较为一致。

通过对电磁波CT三维图像的分析研究, 整个工区岩溶发育情况可以较清晰直观地得到显示。与电磁波CT二维图像比较, 三维图像在剖面中部的岩溶发育和岩溶发育的延伸性方面都显示出它的直观优越性, 获得了地下空间更为详尽的构造形态。

(1) 电磁波吸收系数值的大小与岩溶发育程度无绝对的对应关系。

(2) 电磁波CT测量的吸收系数是相对的, 应对它所在的单个剖面进行研究, 因为两个不同剖面相同的吸收系数值可能会产生不同的结果。

(3) 电磁波CT二维和三维图像相结合, 可以详实地探明测区内的岩溶发育情况。

(4) 由于岩溶的延伸走向是复杂的, 建议后期加强井间区域的勘探验证工作。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|