作者简介: 田卫东(1968-),男,工学学士,物探工程师。

对瞬变电磁法“小线框大电流”观测方式进行了研究。对小线框中心点处激发场(一次场)强度随深度的变化进行了计算,并和大定源回线进行对比;计算了小线框的关断时间,并和大定源进行对比;以实际地层为例,设定模型,计算了理论勘探深度;最后对实验线的应用效果进行了分析。研究结果表明,小线框观测方式完全可以满足常规勘探要求,并在缩小浅层盲区范围和方便施工等理论及实际应用方面具有明显的优势。

Some work has been done for the measurement mode study of TEM with large current and small size central loop: First, the intensity of stimulating field which changes with the depth was calculated, and a comparison was made with fixed loop; Second, the cut-off time was figured out, followed by a comparison with that of the fixed loop; Third, the model was set as the real layers and theoretical prospecting depth was calculated. Then, the data of the test line were also analyzed. It is concluded that TEM with small size central loop could completely satisfy the requirement of conventional prospecting. TEM of small central loop with large current has obvious advantages in theoretical and practical application, such as reduction of shallow layer dead zone and easy construction.

瞬变电磁法(TEM)是利用不接地回线或接地线源供电在地下建立稳定一次磁场, 在供电关断瞬间磁脉冲在地下激发向下向外扩散的二次涡电流, 在地面接收涡电流产生的感生磁场强度或感生电动势, 这是随延迟时间逐渐衰减并反映地下不同深度电性结构的二次场, 正是利用二次场随时间变化的规律解释地下地质结构和构造。其探测效果和探测深度

为适应复杂地形与地质条件, 瞬变电磁法最佳观测方式的选择一直是人们研究的热点问题, 其原则是兼顾理论上的可行性与野外应用的便捷性。20世纪90年代兴起的一种中心小回线

简单地说, 瞬变电磁法是依据法拉第电磁感应原理, 将发射的磁脉冲在地下激发的涡流感应到地面的线圈转换为电信号, 以提供各种地质信息。其探测深度的简单推演[2]以均匀全空间导电媒质中, 阶跃脉冲激励的似稳电场公式

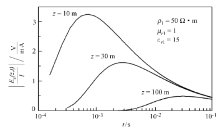

为出发点(见图1)。式中:t为观测时间; μ 0为真空磁导率, 可视为大地磁导率(设大地为非磁性的); σ 1为大地的电导率; z为场点到源点的距离。

保持上式中的z不变, 令其对时间的导数等于零, 有

δ TD便是给定时间阶跃脉冲峰值到达的深度, 即通常称谓的扩散深度, 可用来衡量TEM的探测深度。显然, TEM扩散深度与中心回线装置大小无关。

图2是二维模拟发射线圈大小不同的计算结果[7], 图2a中-I和+I之间距离是600 m, 图2b中的此距离为10 m。可以看出, 场在同样的时间内到达的深度与回线大小无关, 但大回线的信号强度较大, 有利于观测, 属于问题的条件, 这是可以改变和创造的。为了解决这个问题, 小发射回线的TEM装置需要配备大功率的发射机和较大等效面积的探头, 从这两方面保证有足够的二次场衰减信号可供采集, 就可探测更大的深度。

| 图2 不同尺寸发射回线的瞬变电场等值线剖面[7] |

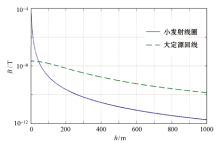

为保证工作的有效性, 首先对该装置产生的激发场[8](一次场[9, 10])强度进行计算, 并和常用的大定源回线(以边长300 m, 电流8 A为例)产生的一次场强度进行对比。计算公式为[11]

式中:μ 0为真空磁导率; I为发射电流, 单位A; l为线框边长, 单位为m; h为深度, 单位m。

图3给出了小线框和常用线框在中心点处产生的一次场随深度变化的结果对比。由图可知, 小线框也可产生较强的信号, 与大线框相比, 相差1~2个数量级; 但在地下100 m以后, 小线框产生的信号同样维持在较稳定且缓慢衰减的水平。

小线框在关断时间

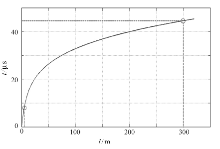

经计算, 5 m× 5 m的小线框关断时间为8.29 μ s, 300 m× 300 m的大线框关断时间为44.56 μ s, 数据均符合仪器参数指标。可以看出, 小线框在减小浅部探测盲区具有明显的优势。从相关图件可直观看出, 本次实验采用的小线框观测装置, 探测盲区约为20 m(图5), 而于生宝和嵇艳鞠对大线框的关断时间进行了详细计算, 为50 m左右[17, 18], 我们常用的大线框观测装置的探测盲区通常可达50 m以上。显然小线框缩小探测盲区的效果明显。

从以上分析可以看出, 小线框激发信号强度虽然不具优势, 但深度300 m范围内信号较强, 基本可以满足要求; 而小线框的关断时间明显具有优势, 极大地减小了探测盲区。

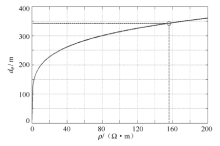

蒋邦远在《实用近区磁源瞬变电磁法勘探》[4]一书中, 经过讨论各种定义的深度和模型计算, 得出视深度比较适用中心回线探测深度的计公式

其中:mT为发射线框的磁矩, 用mT=IL2计算; ρ 为平均电阻率(可取ρ n或ρ t)。带入相关数据, 绘制de随ρ 变化的曲线(图5)。

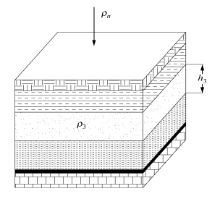

对平均电阻率计算, 本次勘探地层模型见图6, 各层参数见表1。

| 表1 地层模型参数 |

模型的平均电阻率采用纵向电阻率进行计算, 相关公式[19]为

经计算, 该地层模型平均电阻率为156.3(Ω · m), 在图5中对应理论勘探深度为342.8 m, 和大线框的常规勘探深度相近, 满足一般勘探要求。

本次瞬变电磁法实验工作采用TEM-6型大功率瞬变电磁仪, 野外数据采集使用5 m× 5 m的单匝方形发送回线, 供电电流360 A左右; 接收使用中心探头(T50-等效面积为100 m2)装置进行。

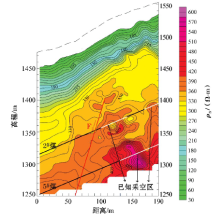

在实验区布置两条测线, 以其中1条为例进行说明(图7)。该区可采煤层为两层(2#和5#), 均有采空, 由图7可以看出, 沿煤层已知采空处均表现为高阻, 位置对应较好, 且勘探深度达到300 m, 与模型的理论计算相符, 基本满足勘探要求, 且对于双层采空的分辨率较好。

通以360 A电流的5 m× 5 m的小线框, 产生的激发场(一次场)信号强度与通常的大定源回线(电流8 A、线框尺寸300 m× 300 m)相比, 相差1~2个数量级, 但在100 m深度后, 小线框信号衰减缓慢, 维持在一个较稳定的范围。

小线框和大线框的关断时间分别为8.29、44.56 μ s, 对应于实测数据产生的浅部盲区范围分别为20 m和50 m左右。

以实际地层信息设定模型, 进行计算, 由对应的函数曲线可知, 理论反演深度可达342.8 m。

以上理论计算在实测中都得到了验证, 并且与实测数据及反演结果基本相符, 进一步验证了瞬变电磁法采用通以大电流的小线框的中心回线观测方式的可行性。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|