作者简介: 李瑜(1986-),男,工程师,主要从事矿产地球化学勘查工作。

通常把多个地质单元中的不同背景值简称为化探异常的“多背景”。两个以上1∶5万图幅联测或工作区存在多个地质单元、数据存在多个母体分布的情况是很普遍的,有些测区不同岩性或地层单元的元素背景差异可以达到数倍至数十倍,这种情况下采用全区统一背景圈定异常,会在高背景区出现大范围与矿无关的异常,而在低背景区掩盖了可能反映隐伏矿体的弱异常。笔者提出采用多个地质单元分别统计元素背景值和异常下限,在多背景情况下用衬度圈定化探异常的处理方法,并比较了该方法与采用全区统一背景圈定异常的差异,以及对异常评价结果的影响。基于多背景圈定的异常,没有边界效应和异常位移现象,同时消除了高背景单元中的大范围外带异常,显示出了一些可能具有寻找隐伏矿前景的低缓异常,突出了找矿信息。在工作区存在多个地质单元,且各单元背景差异明显时,极力推荐采用多单元的多背景圈定异常。

Different geochemical anomalies caused by different geological units are called Geochemical “Multi-Background” for short. There commonly exists more than one geological unit in numbers of 1∶50 000 mapping. The geochemical anomaly values of some elements in different geological units can reach the difference as much as several to dozen times. In this case if we only use single anomaly value to draw the geochemical anomaly map, a large anomaly may appear in the high background area not related to ores; on the contrary, it is probable that nothing appears in the low background area which may contain a concealed ore boy. This paper discusses the difference of geochemical anomaly maps between single background and multi-background. According to the multi-background, there exist no boundary effects and displacement phenomena in the geochemical anomaly map, meanwhile the large anomaly in high background can be eliminated, and thus only the anomaly in low background that indicates the concealed orebody is displayed. The authors highly recommend using multi-background method to draw the geochemical anomaly map when there are many significantly different geological units in the work area.

早期的《地球化学普查规范》[1]中谈到:“ 如果测区面积较大(大于500 km2)或测区是在一些重要成矿区进行若干个1∶ 50 000普查化探图幅的联测, 地质情况又较复杂, 一般需要划分子区分别计算不同地质单元中的背景平均值和异常下限” 。我们把多个地质单元中的不同背景值简称(或俗称)为化探异常的“ 多背景” 。

采用全区统一背景和采用多地质单元的多背景圈定异常有明显的差异, 笔者将展示这些差异及其普遍性, 讨论多背景情况下圈定异常的处理方法、异常成图效果和异常评价问题等, 积极倡导采用多地质单元的多背景圈定异常。

数个1∶ 5万图幅工作区内通常包含较多的地质单元(地层或岩石), 各地质单元中元素背景含量也常有差异[2], 有的背景差异高达5~10倍, 甚至更大。为了说明多背景的普遍性, 首先例举几个测区的背景值统计情况:西藏、青海、重庆和埃塞俄比亚等测区不同地质单元元素背景值如表1~表4所示。

表1是西藏某测区4个1∶ 5万图幅水系沉积物测量的部分元素背景值, 可以看到, Ni、Cr含量超过全区背景值2倍以上的岩石有超镁铁质岩、日拉组灰岩硅质岩、流纹斑岩和康曲组紫红色绿灰岩等, 样品占12.9%; 超过全区背景值5倍以上的岩石有超镁铁质岩、日拉组灰岩硅质岩, 样品占12%。其中超镁铁质岩Ni、Cr含量超过全区背景值分别达51倍和34倍, 而超镁铁质岩与最大样品量的第四系全新统河流沉积物的元素背景差异高达62倍。除此之外, Co、Au、Sb也存在背景差异, 表1中只有Cu、Pb、Zn背景差异不明显。

| 表1 西藏某测区不同地质单元元素背景值对比 |

超镁铁质岩主要由辉石和橄榄石矿物组成, 在辉石和富镁橄榄石中Cr3+及Ni2+可以以类质同象方式置换Mg2+。由于超镁铁质岩中Cr、Ni的类质同象混入, 岩石中有很多分散在橄榄石、辉石矿物中的Cr、Ni形成超镁铁质岩的高Cr、Ni背景特征[1]。但是分散在硅酸盐矿物中的高Cr、Ni特征仅仅预示了超镁铁质岩具有富集形成Cr、Ni矿床的物质来源, 并不意味着Cr、Ni矿体存在。

表2、表3、表4分别列出了青海、重庆和埃塞俄比亚测区各个地质单元及全区一些元素的背景值, 各个地质单元的背景差异在2.2~7.3倍。可以预想到, 当单元背景在全区统一背景的2倍以上(如青海测区T3π γ δ 单元的铅、埃塞俄比亚测区流纹状玄武岩单元的镍等), 采用全区统一异常下限圈定异常时, 这些单元几乎全为异常; 而背景值低于全区统一背景的单元, 采用全区统一异常下限圈出的异常将大幅减少。

| 表2 青海某测区1∶ 5万水系沉积物测量部分元素背景值 |

| 表3 重庆某测区1∶ 5万水系沉积物测量部分元素背景值 |

| 表4 埃塞俄比亚某测区1∶ 25万水系沉积物测量部分元素背景值 |

除以上例子外, 我们接触到的绝大多数测区不同地质单元的很多元素背景都存在明显差异。因此可以认为, 如果工作区面积较大, 区内包含了不同地质单元(地层、岩石等), 则化探异常的多背景是常见的和普遍的现象。

逐步剔除的迭代统计方法有时是基于数据的正态分布来确定剔除程度, 对于单个母体或独立事件来说, 数据可能服从正态分布, 但一个测区全体数据是多个母体或多事件的混合, 通常不服从正态分布, 即使有所谓近似正态分布也是假象。通常全区数据背景统计采用了剔除到尽头的方法, 然后求取平均值作为背景值, 并取标准差, 将平均值加2倍标准差作为异常下限。然而在混合母体情况下, 异常下限无论取几倍标准差都显得没有数学依据, 也常常感到不尽如意。因此, 我们看到的异常下限的确定[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]常常采用了经验法, 称其依据地质情况修改异常下限, 或常常在统计异常下限后面跟个“ 采用异常下限” 。无法用统计结果精确地确定异常下限, 其重要原因之一就是混合母体数据不符合数据分布规律, 或者说忽视了多单元的多背景问题。

化探异常的多背景问题并不是新问题, 勘查地球化学技术人员早就认真对待过多地质单元多背景圈定异常的问题[11, 12, 13, 14, 15], 并采用趋势分析、数据滤波方法等加以解决。但这些方法为什么没有延续下去呢, 在此重新讨论一下趋势分析和数据滤波方法存在的主要问题。

一个测区的元素含量数据构成了一个二维曲面, 即一个变化复杂且包含了背景值和异常值的二维曲面。趋势分析利用最小二乘法原理[17], 在这个凸凹不平的面上找出一个与之拟合度最高的另一个曲面, 即趋势面。趋势分析方法是用一个数学曲面来拟合测区不同地质单元元素背景的变化趋势, 其剩余值(即实测数据)与这个数学趋势面的差值或比值就是异常。

采用趋势面方法考虑了背景是多单元的或变化的, 而不是全区单一的。过去常见采用二次趋势面或三次趋势面作为背景来圈定异常, 但其效果不尽相同。

趋势面拟合过程是将一个多单元的阶梯状背景转化为比较圆滑的曲面背景, 在数据变化中找到一个变化的趋势, 这是趋势分析方法的目标, 并且在金融领域的应用中发挥了重要作用。然而, 我们借用的这种数学方法并不能很好地解决多背景条件下圈定异常的问题, 主要存在两个方面:

(1) 一个元素的全部数, 包括异常值和背景值都参与了趋势面的拟合, 趋势面受到异常数据的影响, 背景值结果不准确; 从数据分布观点看这也是不合理的。

(2) 不同地质单元之间的边界效应明显, 出现假异常或异常位移情况。

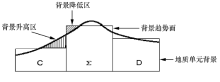

异常位移或假异常是所谓边界效应的主要特征, 主要发生在背景差异大的两个地质单元接触带, 其主要原因是趋势面拟合过程使两个地质单元接触带的背景产生了变化。从背景趋势示意图(图1)可以看到, 在两个地质单元交界处, 由于趋势面的圆滑作用, 提高了低背景单元一侧的背景值, 同时降低了高背景单元一侧的背景值。在这种情况下, 剩余值(例如实测数据与趋势面的比值)在低背景单元一侧比原来有明显降低, 而在高背景单元一侧比原来有明显升高, 加大了两个地质单元交界处剩余值的差距, 其特征是在高背景单元一侧形成峰值异常, 在低背景单元一侧可能是负异常, 形成畸变异常或 “ 陡坎” 异常, 这就是边界效应。

所谓的边界效应, 实质上是差异明显的两个母体背景“ 被趋势” 形成的。至于图幅边沿的边界效应, 从数据处理及程序设计技术角度看是不应该有的。

不难看到, 边界效应会带来两个致命的问题:异常的峰值点位移和高背景单元一侧或形成假异常, 尤其是在两个地质单元的元素背景本身差异较大的时候。因此趋势分析方法不是多单元多背景情况下圈定异常的最好解决方案。

曾经尝试过采用框架移动数据滤波方法圈定异常, 如1∶ 5万水系沉积物测量可采用4~16 km2甚至更大的框架进行面积划分, 框架内的数据按平均值加(减)3倍标准差进行剔除运算, 将剔除高值后得到的平均值置于框架中心点, 其移动计算的平均值构成的面表示背景曲面。

数据滤波也是将多单元的阶梯状背景转化为连续性曲面背景的一种方法, 其原始数据与这个背景曲面的差值或比值为异常。数据滤波试图在多单元多背景情况下处理异常, 与趋势分析相比, 数据滤波方法更简单快捷, 同时在框架内剔除了高值点, 减少了异常值对背景曲面的影响。

数据滤波方法也存在明显的缺陷, 当框架面积较大时, 数据滤波是将多个不同地质单元的背景合并处理为一个局部背景, 当两个地质单元背景差异较大时, 数据滤波处理的结果也会将低背景区一侧的数据错误地抬高, 将高背景区一侧的数据错误地压低。结果在不同地质单元交界处出现明显的边界效应, 与趋势分析一样在高背景地质单元的边缘出现畸变异常。

另外, 当框架面积不够大时, 数据滤波处理结果会将异常数据作为背景来统计, 结果抬高了背景值。

因此, 数据滤波方法得到的背景曲面与趋势分析的趋势面相似, 存在的问题也与趋势分析相似, 如边界效应、假异常和异常位移。

我们了解到趋势分析和数据滤波方法存在的关键问题是背景曲面上的问题, 背景曲面的圆滑造成了边界效应。事实上, 不同地质体(如地层、岩石)的边界通常是明显的, 边界两侧的元素和矿物成分有时是截然不同的, 尤其是沉积岩和侵入岩的接触边界, 例如基性、超基性侵入岩与碳酸盐沉积岩中Ni、Cr、Co的差异。在大多数情况下, 岩石风化物对其母岩都有明显的继承性, 因此, 土壤或水系沉积物成分在不同地质体边界两侧的差异也是截然不同的, 也就是说, 一个局部区域的非圆滑曲面背景或阶梯状背景通常是现实的和实际的, 我们必须要接受它。

多背景衬度方法首先是划分背景单元, 尽可能把一个具有独立过程的母体或其数据可能具有正态分布的地质体, 如一种岩性或地层划分为一个背景单元; 然后采用逐步剔除法统计每个单元的平均值, 并作为该单元的背景值, 一般情况下取平均值加2倍标准差为异常下限; 最后采用某点的实测值与所在地质单元统计的异常下限值的比值(即衬值)圈定异常。

不同地质单元分别统计的背景是阶梯状背景, 多单元背景的概念不需要在各背景单元间取其变化趋势, 在各个地质单元中, 实测值所对应的背景值是统一的, 因此它不存在各地质单元交界处抬高背景或降低背景的情况。在1∶ 5万化探普查工作中, 地质工作程度相对较高, 每个采样点的单元属性一般都是确切的, 实测值与所在地质单元统计的异常下限值的比值都较准确。

与趋势分析和数据滤波方法相比, 多背景衬度方法圈定的异常不会出现边界效应和异常位移现象, 并且消除了高背景单元中的大范围外带异常, 在低背景区将显示出一些可能具有寻找隐伏矿前景的低缓异常。

采用多地质单元多背景圈异常需要先将原始数据处理为衬度值, 处理过程中要事先统计好各个地质单元的背景值及异常下限, 计算衬度值时需要识别每个采样点的单元属性。

各背景统计单元可按地层或岩性划分, 跨地层、岩性或不确定的地层、岩性不参与统计(针对1∶ 25万)。另外, 如果单元太多, 可考虑将一些背景值接近的单元合并再统计。但在采样点地质情况很确切、每个单元的数据点够多的情况下, 建议不合并。在专业的化探数据处理程序支持下, 尽可能利用原始资料得出一个结果, 不做“ 一人一个样” 的干预。

可以看到, 所谓多背景衬值方法其实是很简单的, 都是一些常规做法, 只是需要有一个认真对待多背景问题的态度。遗憾的是, 极少看到有生产单位这样处理多背景问题。

在不同地质单元背景差异较大的情况下, 采用全区统一背景和多单元多背景圈出的异常显然是不同的, 对异常评价判断有直接的影响。

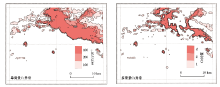

以前述的西藏某测区为例, 全区统一背景圈定的异常由于忽略了超镁铁质岩等地质单元的高Ni、Cr、Co背景特征, 将此高背景地质单元全部或大部分划为异常(图2)。如以全区统一的Cr异常下限102.6 × 10-6圈定异常, 超镁铁质岩区97.3%为异常, 异常面积达100 km2; 而以超镁铁质岩范围统计的Cr异常下限4 398 × 10-6圈定异常, 在超镁铁质岩区只获得了7.7%的异常, 异常面积约8 km2。

在数据分析中, 超镁铁质岩中多数元素为近似正态分布或近似对数正态分布, 而全区数据所有元素均为非正态分布。

又如埃塞俄比亚测区(图3), 东北和东南地区出露侏罗系沉积变质岩, 由于该地层中Au背景值相对其他单元较高, 以全区统一背景圈定异常, 该地层中出现了大片异常, 且单元素排名第一的异常也位于其中。而事实上分析区域地质成矿条件, 侏罗系并非有利的成矿层位, 如果以多单元背景圈定, 侏罗系中的异常会被有效削弱, 突出了真实有价值的异常。

全区统一背景圈定的异常明显增加了高背景地质单元的异常面积, 这是与采用多单元背景和单背景圈异常最明显的差异。两种情况圈定的异常差异在图2、图3中十分明显。

另一个重要的差异是, 在不同地质单元背景差异明显的情况下, 采用全区统一的异常下限圈定异常, 将使低背景区的低缓异常被压制, 尤其是反映隐伏矿的低缓异常可能完全被忽视。如图4所示的锑异常, 以多单元背景作图方法圈出来的化探异常与客观事实相吻合, 如果以统一异常下限圈定, 则低背景成矿区几乎无异常显示。

一般来讲, 与采用多单元背景圈定异常相比, 全区同一背景圈定的异常, 其异常总面积会增加, 由于低背景区的低缓异常出不来, 异常总个数通常会减少; 同时, 在异常评序中, 高背景地质单元区的异常在异常面积和异常梯度上都会占优势。

西藏测区超镁铁质岩中的Ni、Cr普遍以类质同相形式分散在硅酸盐矿物中, 其背景平均值能高达 2 016 × 10-6, 全区同一背景圈定的超镁铁质岩的大面积异常, 在异常评序中很大成分是以背景的身份强势(异常面积优势)参与了异常评序。

同时可以看到, 采用多单元背景圈定异常的优点是:消除了反映地质体的高背景异常, 突出了高背景区和低背景区的找矿异常, 缩小了找矿靶区。在西藏测区的异常查证中, 用较短的异常剖面, 在8 km2范围内的异常区发现了达工业品位的以Cr为主的Ni、Cr矿体; 同时也重视了对低缓异常的查证工作。

但并不是所有地区都必须采用多背景圈定异常, 例如在地质工作程度极低或未开展地质工作而化探先行的地区, 背景单元的划分是很困难或不准确的, 因此就不得不采用全区统一的背景圈定异常, 这种情况多出现在1∶ 25万区域化探中。此时采用全区统一的背景圈定异常也有其作用, 就是根据元素的岩性专属性帮助识别或初步判定不同的地质体, 正如前例西藏测区采用全区统一的背景圈定的Ni、Cr、Co异常, 基本圈出了超镁铁质岩范围。

异常评价是化探工作的关键技术, 异常参数、异常的矿床地球化学模式和成矿地质条件是化探异常评价的三大要素。关于化探异常的矿床地球化学模式评价、异常评序方法、异常评价指标的权重与值域等问题, 将在后续文章中讨论, 本次仅提及在多背景情况下异常评价应注意的一些方面。

(1) 在多背景情况下, 有些异常可能跨过了多个背景单元, 从而使元素参与异常参数统计的含量起点不一样, 其异常平均值的上界和下界都可能是参差不齐的。而在全区统一背景情况下, 虽然各个异常仍然可能跨过多个背景单元, 但参与统计的数据起点是一样的, 差别只在高值部分。因此, 多背景情况下将异常平均值作为异常强度指标具有不稳定因素。

(2) 无论是多背景还是全区统一背景情况下, 化探异常都是用大于异常下限的衬值圈定的, 规定为衬值≥ 1为异常, 每个异常参数都是在衬值≥ 1的范围中统计的。各元素各个异常的衬度都能够比较其强度, 平均衬度× 异常面积得出的异常规模也具有对比性。

(3) 以异常的“ 高、大、全” 为优的评价方法, 主要是针对寻找出露矿体或浅部矿体。采用多背景圈定异常会发现一些弱异常, 提供了寻找深部矿体的机会。深部矿体在异常强度、富集程度这类参数方面通常没有优势, 而异常组合特征、矿床地球化学模式和成矿地质条件评价显得更为重要。

(4) 多背景圈定的异常与全区统一背景圈定的异常在异常的分布范围上有较大差别, 前者可能降低了异常的总面积, 也可能增加了异常个数, 但不是所有异常都是矿致异常。在任何情况下, 异常参数、异常组合分带特征和异常所处的地质条件都是共同决定异常优劣的主要指标, 在数百至数千个异常中, 综合评价最优的异常仍然是具有更好找矿前景的异常。

(1) 一个测区存在多个地质单元、多背景是一种普遍现象, 采用全区统一背景和采用多背景圈定的异常差异明显, 必须重视分子区确定异常下限的问题。

(2) 采用多背景圈定异常, 没有边界效应和异常位移现象, 消除了高背景单元中的大范围外带异常, 显示出了一些可能具有寻找隐伏矿前景的低缓异常, 突出了找矿信息。

(3) 1∶ 25万区域化探采用多点样组合分析, 地质单元的信息可能模糊, 不太适合采用多单元背景圈定异常。1∶ 5万化探普查是单点样分析, 通常测区内地质工作程度较高, 采样点的地质属性准确, 极力推荐采用多单元背景圈定异常。

(4) 最新的《地球化学普查规范》也谈到:“ 原则上直接用异常下限值勾绘异常。当工作区为单一地质单元或数据基本符合正态分布时, 可全区确定异常下限; 当工作区存在多个地质单元或数据存在多个母体分布时, 可分子区确定异常下限” 。新规范再次提出分子区确定异常下限的这一技术要求是合理的、实际的和必要的。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|