作者简介: 郭书娟(1984-),女,博士后,现从事地震成像方法研究工作。

在地震资料采集过程中,不可避免地会遇到一些障碍区域,如某段区域由于地形特殊性无法放炮而只能放置接收器,在这种特殊观测系统下,若依然只利用一次波作为有效波,可能会出现地下结构成像信息不足。而如果此区域有比较发育的多次波,尝试将多次波和一次波同时作为有效信息用于波场逆向延拓,在震源记录中同时加入一次波和多次波成像所需的震源信息用于正向延拓,并引用2D反褶积成像条件,从而实现多次波和一次波联合成像,获取比常规一次波成像更加丰富的成像信息。模型数据和实际资料测试结果表明,此方法技术可以实现对障碍观测区域成像信息的补充,说明多次波信息在一些障碍观测区域应用的有效性。

Primaries are usually regarded as the only seismic signals used for seismic imaging. However, when seismic acquisition encounters some obstacle areas where no shooting can be made and only the installation of receivers can be conducted, there are seismic imaging gaps because of missing seismic primaries. Given the developed multiples in obstacle area, the authors proposed a method achieving joint imaging by using primaries and multiples. The method employs sum of impulsive source and recorded primaries and multiples as source wavefield and the wavefield consisting of recorded primaries and multiples as back-extrapolated wavefield under the 2D deconvolution imaging condition. Tests on Sigsbee2B dataset and field data show that the method could provide more valuable imaging information and complement the lack of seismic primary imaging caused by obstacle topography. Tests on Sigsbee2B dataset and field data show that the method is workable and effective.

地震资料中包含有各种不同类型的复杂的地震波场, 但按照常规地震资料处理的观点, 只将一次反射波视为主要的有效波, 发展的地震资料处理的方法也都是基于一次波作为数据输入的前提, 当地震资料中含有多次波时, 地震处理人员选择在偏移成像之前将多次波从地震记录中消除掉, 并有很多学者对衰减多次波的方法做了研究[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]。

但有效波和噪声的区分并非有绝对标准, 不同时期勘探需求不同, 方法技术发展程度不同, 两者定位也会随之发生改变。在地震勘探过程中, 也会出现只利用地震一次波信息不足, 而需要充分挖掘并有效利用其他波场信息来补充的情况。

由地震波传播过程可知, 多次波也是来自地下反射层的反射, 也蕴含了地层结构信息。而且, 多次反射波与一次反射波相比而言, 在地下传播的射线路径更长, 覆盖的区域更广, 并且多次波反射比一次波的反射角度要小, 在某些情况下多次波中蕴含着一些一次波中不包含的地震信息。为此, 很多学者研究了将多次波视为有效信息进行利用的方法技术。Reiter等[12]利用叠前克希霍夫偏移方法对深海多次波成像; Guitton[13]利用组合炮偏移成像多次波; Muijs等[14, 15]针对海底电缆观测系统接收的地震数据, 将上、下行波分离, 分别利用下行波和上行波作为震源和接收记录, 结合常规波动方程偏移思路实现多次波成像; Shan等[16, 17]基于交叉互相关偏移成像多次波, 此类方法是通过互相关将多次波降阶转化为拟一次波, 此拟一次波和常规一次波具有相似的运动学特征, 可以有比较灵活的应用:一是可以采用常规一次波偏移方法对拟一次偏移实现多次波成像, 也可以利用拟一次波用于近炮检距数据插值。如William等[18], Wang等[19], GUO等[20]将多次波重构为虚拟一次波, 并进行校正后用于补充缺失的近炮检距数据。

因此, 采用适用于多次波信息的数据处理方法, 多次波信息也能得到有效利用。文中介绍了当地震采集过程中遇到某些障碍地段造成观测系统间断, 按常规思路只利用一次波成像会引起地下目标成像信息缺失, 综合利用一次波和多次波作为有效信息进行成像, 可补充常规地震一次波成像信息的不足, 实现多次波信息从噪声到有效信息的角色转变。

在观测系统布置过程中, 常常会遇到某些特殊障碍地形, 如黄河大堤、水库、厂矿城镇、化工厂等, 在这些特殊地域, 不能布置震源、只能埋置检波器, 这时就会出现采集的空白区, 从而造成地震数据信息缺失。

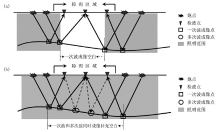

图1a中展示了在采集系统中某一段特殊区域只有检波器, 没有震源, 而一次波场覆盖范围有限, 从而导致利用一次波成像信息不能到达的地下成像空白区; 图1b中虚线线段代表多次波路径, 多次波中蕴含了原一次波不能到达的地震信息(如黑色圆圈所示), 若能同时利用多次波信息进行成像, 即可以补充图1a所示常规一次波成像空白。

地震波从震源点出发, 在某个界面反射后产生的波场传播到地表, 此时接收到的是一次反射波, 此一次波经自由表面反射后继续向下在地层介质中传播, 经反射界面反射被接收到的是一阶多次波, 而一阶多次波在自由表面发生反射后, 再经地下反射界面反射被地表接收到的是二阶多次波, 依此类推, 可以接收到N阶多次波。由多次波产生的过程可知, 可以把一次波视为零阶多次波, 而作为一阶多次波的拟震源, 把一阶多次波视为相应的二阶多次波的拟震源, 依此类推。那么在进行波动方程偏移时, 若在震源波场中包含了N-1阶多次波用于正向延拓, 在输入接收波场中包含了N阶多次波用于逆向向下延拓, 就存在了实现N阶多次波成像的必要但非充分条件。笔者采用基于波动方程延拓, 将用于延拓的震源波场、接收波场以及成像条件分别进行改进优化, 从而实现一次波和多次波联合成像, 补充一次波成像信息缺失。

若要实现一次波和多次波联合成像, 需在震源波场中同时包含他们的震源信息。文中应用脉冲震源与原始记录(同时包含有一次波和多次波)之和作为震源波场, 以接收记录(同时包含有一`次波和多次波)作为输入接收波场

其中:I(x, z) 代表(x, z)位置的成像值; 下标F表示正向向下延拓, 下标B表示逆向延拓; SF+PF+MF表示正向延拓至深度层z的复杂震源波场, 是脉冲子波震源SF与地震记录(同时包含一次波PF和多次波MF)之和; (PB+MB)表征逆向延拓至深度层z的输入接收波场, 是一次波PB和多次波MB之和。如式(2), 式(1)中的多次波包含不同阶次的多次波

将式(2)代入式(1)中, 可以得到

将式(3)展开所得如式(4)

按照物理意义将式(4)重写为

式中:第一个中括号中代表的是匹配成对的波场能量互相关所得成像值, 其中包括SF* PB代表的脉冲子波震源和一次波构建的一次波成像, PF*

| 表1 多次波和一次波联合成像原理 |

一维反褶积成像条件中, 分母项对应下行震源波场的自相关, 当进行一次波偏移成像时, 所用震源波场通常是脉冲子波震源, 其自相关项只在零时附近有值, 那么分母项可以略去, 即转变成通常所用的互相关成像条件, 也可以实现准确构造成像; 但是, 当用本文中所述多次波成像时, 所用震源波场是复杂震源波场, 其中包含了脉冲震源、一次波和多次波信息, 那么, 分母项即震源波场自相关项就不仅仅在零时附近, 在其他时间也有能量, 那么此时再忽略分母项即用互相关成像条件来近似反褶积成像条件就不再准确。

为了更好地适应一次波和多次波联合成像, 文中引入2D反褶积成像条件[21]来压制成像噪声。具体实现时, 需要同时将所有炮记录基于时间和震源位置进行2D傅里叶变换, 然后基于式(6)所示的成像条件, 基于频率叠加和震源波数求和得到地下成像值, 那么, 此成像条件包括有在时间域和空间域两重约束条件, 不仅要求延拓的上、下行波场到达成像点的时间一致, 还要上、下行波场的震源位置需一致这个空间域的约束条件, 如式(6)[21]

其中:ω 是频率; xs代表震源点坐标; ks是震源波数; U(x, z, ω , ks)和D(x, z, ω , ks)代表延拓至地下成像点(x, z)的频率— 震源波数域波场, ε 2是算法稳定系数

其中:< > 表征平均值计算; λ 为大于0小于1的常数系数, 具体值要根据具体不同的数据测试而得。此成像条件可以一定程度上压制由于非同源的上、下行波场能量相关带来的成像假象噪声[22]。

本节分别结合Sigsbee2B模型数据和某探区实际资料数据来检验本文所提一次波和多次波联合成像在障碍观测系统中应用的有效性。

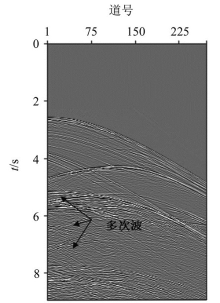

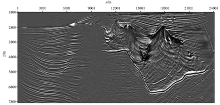

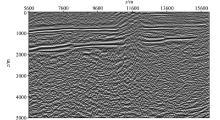

为了检验文中所述方法有效性, 基于Sigsbee2B模型数据来测试。图2为Sigsbee2B模型包含有多次波信息的某单炮记录速度模型剖面; 图3为Sigsbee2B速度模型。图3中黑色矩形框所示为无法埋置震源、只能放置检波器的特殊障碍区域。图4 为存在障碍区域的Sigsbee2B模型常规一次波成像结果, 按照常规处理思路对多次波进行压制, 利用一次波偏移得到成像结果, 由于采集的信息缺失使得成像信息出现缺失。

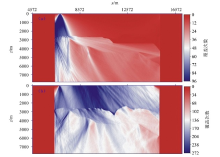

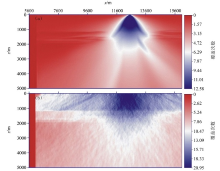

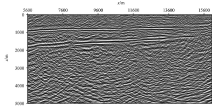

图5a是某单炮进行常规一次波偏移时的震源照明情况; 图5b是利用文中所述方法同时利用一次波和多次波的数据进行成像时的震源照明情况, 从两者对比可以看出, 引入多次波信息后成像可以有更广的照明范围。相应的, 图6是同时利用一次波和多次波进行成像的结果, 可以看出, 原始由于障碍观测系统致使的地震成像缺失得到了补充, 从而得到了更加丰富完善的地下结构成像信息。

我们基于某探区的实际资料来进一步测试方法的有效性。只利用该区一次波进行偏移所得成像结果如图7所示, 出现了由于炮数据缺失致使的成像信息缺失。

图8a所示是基于此实际资料的一次波数据, 即将多次波进行压制以后的数据的某单炮进行常规一次波偏移时的震源照明情况, 图8b是利用本文所述方法, 利用相同炮的脉冲震源与包含一次波和多次波的一次波数据之和作为震源波场, 进行成像时的震源照明情况, 可以看出, 后者可以有更广的照明范围。图9是同时利用一次波和多次波同时进行成像的结果, 原始由于障碍观测系统致使的地震成像缺失得到了补充, 从而得到了更加丰富完善的地下结构成像信息。

当地震资料采集过程中出现某些无法布置震源而只能放置检波器的特殊观测区域, 主要利用地震一次波信息而出现地下构造成像信息缺失时, 若此区域发育有多次波, 可将同时含有多次波和一次波的记录用于逆向延拓, 将含有多次波与一次波的记录与脉冲震源之和用于下行正向延拓, 实现同时利用一次波和多次波进行成像, 从而实现更加丰富和完整的地下结构成像, 弥补障碍观测系统下常规一次波成像缺失, 体现多次波作为有效信息的重要的应用价值。

基于波场延拓的多次波成像方法都会受到不同源的波场干涉而引入的串扰噪声的困扰, 本文所用成像条件也只能压制一部分成像噪声, 如要根本解决串扰噪声问题, 需要识别分离各阶多次波, 这是很难实现的, 目前也没有出现很好的解决这个问题的思路。除了波场延拓类实现多次波成像, 还可以尝试基于反演理论框架实现多次波成像, 如多次波最小二乘反演成像[23]以及全波场偏移[24, 25]等, 这类成像方法基于迭代反演更新实现匹配误差最小化, 可以避开串扰成像噪声问题。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|