作者简介: 荣发准(1970-),男,安徽六安人,高级工程师,长期从事油气地球化学勘探科研与生产工作,公开发表论文多篇。

通过对钱家店凹陷地球化学场分析,揭示化探异常与油气运移、富集之间的内在关系,指出研究区应依托胡力海洼陷斜坡带的成烃成藏条件,进一步落实胡力海洼陷至东喜伯营子洼陷化探有利区带的砂体及圈闭情况,以近源区域作为主要勘探目标区。

According to an analysis of geochemical field in Qianjiadian sag, the authors revealed the intrinsic relationship between geochemical anomalies and the migration-enrichment of hydrocarbon. It is pointed out the future work should rely on the hydrocarbon and reservoir-forming conditions on the slope belt of the Hulihai depression to further determine and close the sand bodies in the favorable geochemical zone from Hulihai depression to east Xiboyingzi depression, with the near-source place as the major exploration target.

钱家店凹陷位于内蒙古自治区科尔沁左翼后旗和通辽县境内, 是开鲁盆地一个次级负向构造单元, 位于开鲁盆地的东北部。目前的研究多集中于凹陷北部, 且时间节点多在2000年前后。笔者对1993年原地矿部合肥101队采集的化探数据和使用的化探指标进行重新梳理, 运用新的数据处理和计算机成图方法, 从已知到未知, 从宏观到微观, 结合现今物探、钻井资料, 探讨油气化探异常成因。另外, 酸解烃和蚀变碳酸盐等化探指标的稳定性和重复性[1, 2], 使得20年后对早先化探数据进行的重新处理与解释仍有现实意义。

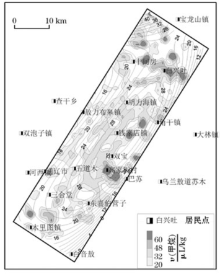

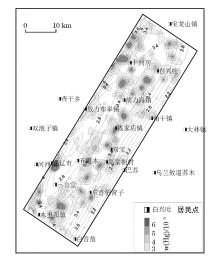

研究区位于内蒙古自治区东南部, 西辽河平原中部, 通辽市以东。工区呈北东— 南西向展布, 覆盖整个钱家店凹陷。测区总面积约1 700 km2(图1)。区内大部分地区地形宽阔平坦; 局部地区, 如测区北部、木里图— 钱家店— 角干镇一线以南地区为沙坨地, 地形具波状起伏。工区属北寒温带半干旱大陆气候, 冻结期由11月初至翌年3月末, 土壤冻结深度1.8~1.9 m, 年降水量288~388 mm, 且多集中于6、7、8、9四个月(占全年50%~80%)。

区内第四系极其发育并分布广泛, 为一套风积、冲积等叠加而成的松散堆积层, 其主要沉积砂土和亚砂土, 局部有黏土和亚黏土, 地貌成因大致可分为两类:河谷冲积平原和风积冲积平原。

| 图1 钱家店地区油气化探采样点分布[3] |

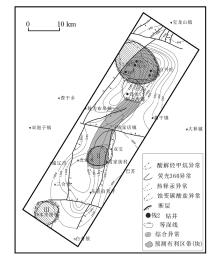

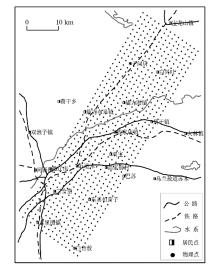

钱家店凹陷位于内蒙古哲里木盟境内, 是开鲁盆地的一个次级负向构造单元(图2) [4, 5]。该凹陷呈NNE— NE向窄条状展布, 长约100 km, 宽为9~20 km, 面积约1 300 km2。凹陷的西侧以木里图凸起和龙湾筒凹陷相隔, 其东北、南侧受架玛吐— 宝力格隆起、哲东南隆起所围, 与宝格吐、安乐凹陷相望。凹陷由宝龙山、胡力海、西伯营子、衙门营子洼陷组成, 其中胡力海洼陷最为有利。凹陷内NE向断裂发育, 断距达200~2 000 m, 发育期为早白垩世到新近纪, 第四纪仍在活动, 可作为深部油气向上运移的通道。含矿层为下白垩统姚家组辫状河流相沉积, 岩性以浅灰— 灰白色细粒砂岩为主, 含少量中细粒砂岩及粉砂岩、泥岩[6, 7, 8, 9]。

| 图2 开鲁盆地次级凹陷分布示意[5] |

钱家店凹陷在晚侏罗世是一个西断东超的典型箕状凹陷, 盆地充填物及其展布明显受盆地边界断层活动的制约。

由测井和地震资料可知, 钱家店凹陷白垩系下统自下而上包括义县组、九佛堂组、沙海组和阜新组[10, 11, 12](表1)。钻井揭示义县组岩层与下伏基岩呈角度不整合接触。九佛堂组最大揭示厚度1 240

m(钱21井), 与下伏义县组呈角度不整合接触, 其下段在全区均有分布, 上段主要分布在凹陷中央, 在凹陷边缘地层遭受部分剥蚀。沙海组沉积厚度可达867 m, 与下伏九佛堂组整合接触, 在凹陷内稳定分布, 仅在凹陷周边见顶界剥蚀现象。阜新组以灰色泥岩为主, 主要分布在钱21— 钱参1井区, 厚度逾200 m, 与下伏沙海组整合接触。钱家店凹陷白垩系下统平面分布具有明显继承性, 沉积和沉降中心继承性发育于钱家店凹陷西侧边界断层的下降盘。

钱家店凹陷自1994年大规模开展地震、钻探以来, 首钻钱参1井在九佛堂组见油气显示, 第一口预探井钱2井便获工业油流, 到1996年共完成各类探井14口, 其中11口井见油气显示, 并解释有油层。测试有油井9口, 在钱2、钱202井获工业油流, 白兴吐、钱2两区块预测石油地质储量2 684× 104 t。

表2为钱家店地区油气化探指标特征值统计结果。从酸解烃和蚀变碳酸盐的特征值(均值和变异系数)来看, 该区地球化学场具有高丰度、低变异的均匀性特征。

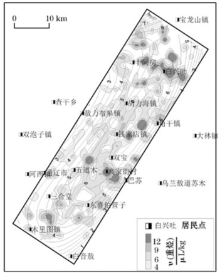

2.2.1 酸解烃甲烷与重烃

图3和图4分别为酸解甲烷与酸解重烃浓度及趋势等值线分布。由图可见, 全区酸解烃地球化学场表现为以钱家店为中心的高势区, 向四周呈辐射状态逐渐减弱, 整体呈NE— SW走向, 东西两边弱、中部强的分布格局, 只在研究区的西北角形成自SE向NW逐渐增强的高势场。这种分化的地球化学场分布格局应该与大地构造密切相关。研究区北部, 即十间房— 白兴吐一带为环块结合的高值区, 以环形为主; 研究区中部自高家街村— 钱家店— 角干镇, 形成NE— SW向的高值带。这种既宽又长的高值带, 推测可能是烃类自喜伯营子洼陷向NE方向扩散运移, 以及烃类自胡力海洼陷向SE方向扩散运移双重作用的结果, 使得地下油气运移在地表留下微渗漏痕迹, 也可能是存在NE— SW向的深大断裂, 导致油气沿断层向外输导而在地表形成扩散的结果。在这个NE— SW向的高值带内, 存在两个环形的高值区, 即高家街西和钱家店西北; 在南部的木里图有一环形高值区, 规模很小。

| 表1 钱家店凹陷白垩系下统地层特征[11] |

| 表2 钱家店凹陷油气化探指标特征参数 |

2.2.2 蚀变碳酸盐

图5为蚀变碳酸盐浓度及趋势等值线分布。蚀变碳酸盐地球化学场分区明显, 主体仍呈NE— SW走向, 东西两边弱、中部强的分布格局, 但南北有差异:北高南低, 南部东西分带明显, 北部地球化学场呈反转现象, 其高势场向西北收敛, 与酸解烃地球化学场总体趋势一致, 与全区的地球化学场一脉相承, 反映了大地构造对地球化学场分布的控制作用。高值分布具有与酸解烃相似的特点, 只是北部的环形高值带和中部的宽泛高值带更为明显。这可能是烃类自喜伯营子洼陷向NE方向扩散运移, 以及自胡力海洼陷向SE方向扩散运移的双重作用, 使烃类在地表形成蚀变的结果; 也可能如前所述, 下部存在断裂, 是烃类物质沿断裂运移到地表残留的痕迹。在高值带内, 高家街西边仍然存在环形高值区。这一附属的环形高值带, 事实上并不能称之为环形, 而是两条并行的NE— SW向高值带, 因此也有可能是油气首先沿NE向断裂运移, 遇到储层砂体而聚集成藏。

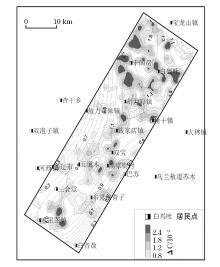

2.2.3 荧光360 nm

图6为荧光360 nm浓度(强度)及趋势等值线分布, 主体地球化学场分布格局仍为NE— SW走向, 即东西两边弱、中部强的特点, 只是高势区收敛于钱家店— 胡力海一带。这种分布格局明显受断层的影响, 反映出本区油气的渗漏和运聚受到沙体和断层的双重控制。在研究区北部白兴吐以西区域, 荧光360 nm呈现出环形高值带, 且与蚀变碳酸盐高值区位置大致相吻合; 而在胡力海以北至白兴吐以西的高值带南环, 又有一环形高值带, 但该环形高值带没有轻烃类异常出现, 推测油气自胡力海凹陷先向东运移, 因受到外在影响因素(如侧向压力、断层封堵等)而改变了油气运移方向, 转到向北运移。中部的高家街村— 钱家店— 角干镇一线, 仍形成向东南弯曲的弧形高值带, 反映出油气运移在高家街以西有一条并行的NNE— SSW向高值带, 其分布特征与蚀变碳酸盐相似; 在木里图周边有高值分布, 因处于工区边界, 环形不明显。

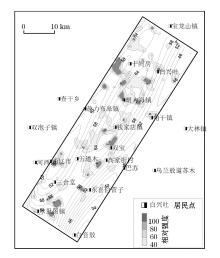

2.2.4 热释汞

图7为热释汞浓度及趋势等值线分布, 地球化学场具有与上述各指标相同的分布格局。汞具有很强的挥发性、穿透性和游离性, 因此汞会在地势较高的地方富集, 或者在深大断裂带附近富集。从热释汞在钱家店— 高家街村的浓度异常及其在以西的浓度异常带分布格局来看, 热释汞能够很好地指示该区的断裂走向, 即研究区极可能存在一深大断裂, 断裂主体走向为NNE— SSW。与荧光360 nm一样, 热释汞在木里图周边有高值分布, 形态不规则。

综上所述, 研究区地球化学场总体表现为NE— SW向, 即东、西两边弱, 中部强的分布格局。这种分布格局与本区的地质构造存在着一定的对应关系, 即本区存在NE— SW向的深大断裂。

依据化探综合异常确定和评价原则[13], 共获得3个综合异常, 分别是Ⅰ 号白兴吐西综合异常、Ⅱ 号高家街村综合异常和Ⅲ 号木里图综合异常(表3), 其中白兴吐西异常已经得到了勘探验证。图8为化探综合异常分布及评价。

| 表3 钱家店地区化探综合异常评价 |

勘探实践表明, 油气富集和分布明显受生油中心、生储盖配置关系以及盖层封盖性的制约。钱家店凹陷下白垩统义县组、沙海组和阜新组由于缺乏良好的烃源, 储集和保存条件均不太利于形成油气富集区, 而九佛堂组发育了低位湖侵和高位体系域[10], 这套完整的沉积层序与油气富集具有良好关系。湖侵体系域界于初始湖泛面与最大湖泛面之间, 此时湖平面快速上升, 水体加深, 湖泊范围较大, 沉积了厚逾200 m、质纯、分布广的暗色泥岩。该泥岩的有机质类型好(Ⅱ 型), 丰度高(有机碳含量为1.42%~1.98%), 构成了钱家店凹陷的主力烃源岩。凹陷东西两侧发育的近岸水下扇和辫状河三角洲沉积体物性相对好(孔隙度一般为9.6%~13%, 渗透率一般为2.3× 10-3~15.5× 10-3 μ m2), 且邻近生油层, 总体上构成了自生自储的生储盖组合。钱2井和钱202井均在其中获得了商业性油流。

综上分析可知, 钱家店凹陷在湖侵体系域发育时期, 整体形成了良好的生储盖组合, 是油气富集的良好场所。下面结合石油地质、钻井等资料, 对3个综合异常分别进行解释和评价, 其中, 重点分析了位于胡力海凹陷的Ⅰ 号白兴吐西综合异常。

白兴吐西综合异常特征参数见表4。异常成环形分布, 异常面积为124 km2, 整体异常覆盖了胡力海洼陷北部及东北部斜坡。各指标叠合程度高, 配置好, 蚀变碳酸盐强度在全区的三个综合异常中最高, 反映了烃类在白兴吐西区蚀变强烈, 同时也表明相对于该区其他地方, 油气在近地表渗漏更多、更明显, 这从侧面也反映了油气富集程度更高。

| 表4 白兴吐西综合异常特征参数 |

储层岩石学研究表明, 胡力海洼陷东西两侧物源不同, 胡力海洼陷与喜伯营子洼陷沉积物源也存在着差异。胡力海洼陷西侧储集岩中, 碎屑的成分主要为变粒岩、石英岩、千枚岩、板岩, 反映来自前震旦系和石炭— 二叠系变质岩系的物源特征, 此类储层物性较好。胡力海洼陷东侧的储集岩中, 碎屑成分除上述变质岩屑外, 常夹有基性— 中基性火山岩岩屑, 反映东侧火山活动较强, 凝灰质成分较多, 使得沉积物的抗压实能力进一步减弱[14]。

胡力海洼槽呈西断东超的典型半地堑结构, 平面上分为东部斜坡带、中央洼槽带和西部断阶带。东部斜坡构造带中南部与断层和中央洼槽带接触, 北部界限不明显, 总体上以缓坡过渡, 走向NNE, 面积约70 km2。目前该带仅钻探钱30井和钱55井[15]。

该区阜新组、沙海组、九佛堂组暗色泥岩发育, 累计厚度超过1 km。据临近胡力海凹陷的钱参1井的地球化学指标分析, 有机质热成熟门限为1 400 m, 低熟带在1400~1700 m, 1700 m以下进入生、排烃高峰阶段。九佛堂组生油岩有机质丰度较高, 母质类型为Ⅱ A、Ⅱ B型; 沙海组段为较好生油岩, 母质类型为Ⅱ B~Ⅲ 型; 它们是凹陷的两套主力烃源岩。凹陷东坡的钱30井区1 350 m处, 镜质反射率Ro已达0.7%, 证明了以上观点。

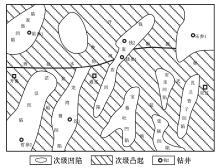

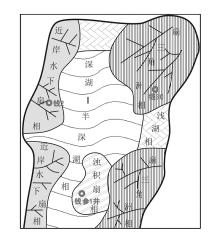

钱家店凹陷的储层类型属孔隙型碎屑岩储层, 是凹陷的主力储层, 碎屑岩储层的空间分布和储集性能受岩石类型、成岩作用和沉积相带3个因素的控制。沉积相控制着储层的平面分布, 沿东斜坡发育的扇三角洲前缘是砂岩储层分布的有利相带。依附于陡翼边界的断层下降盘, 发育了一群小型水下扇。沿东斜坡发育了3~4个扇三角洲。洼槽中心是半深湖— 较深湖相。在南次洼陷, 因为古地形坡陡, 局部发育有滑塌浊积扇插入湖泊深处, 不同组段的水下扇和扇三角洲垂向叠置, 横向连片, 围绕洼槽中心成裙边状展布(图9)。

| 图9 胡力海洼陷九佛堂组上段沉积相平面[5] |

本区湖相泥岩发育, 形成了良好的区域盖层, 与储层及生油岩配置, 可形成3套生储盖组合:第一套组合是以阜新组、沙海组上段泥岩为盖层, 以沙海组下段泥岩为生油层, 沙海组上段粉砂岩、细砂岩为储层; 第二套组合以沙海组下段泥岩为盖层, 沙海组下段细砂岩为储层, 九佛堂组上段泥岩为生油层; 第三套组合以九佛堂组上段泥岩为盖层, 九佛堂组下段砂砾岩为储层, 下伏泥岩为生油岩。钱21井在这三套储层中皆见油气显示, 其中以第二套组合显示最好。

东翼斜坡是胡力海洼槽油气长期优先运移的主要方向, 西界大断层继承活动和凹陷整体上掀斜翘倾, 使下白垩统生油、含油层系从其沉积开始便向凹陷中心倾斜, 朝东翼斜坡高角度抬升, 相对于生油中心, 东坡始终处于低位能区。

油气二次运移的主要通道, 是夹持在九佛堂组生油岩系中的砂砾岩输导层, 和沙海组与九佛堂组之间的不整合面。

上述条件决定了凹陷内生成的大量油气, 在浮力和水动力作用下, 朝着地层上倾方向, 沿最短的途径向东坡低位能区运移, 只有少部分运移到西翼断阶带。

短距离运移, 就近聚集成为胡力海洼槽油气藏形成和分布的基本规律。胡力海洼陷规模小, 与主物源方向一致的凹陷宽度只有十多千米, 而且古地形高差大, 这便造成沉积相带狭窄, 横向变化大, 砂体延伸距离短的缺陷。又由于九佛堂组砂砾岩输导层物性差, 多为低孔、低渗储层, 渗透率大多小于1× 10-3 μ m2, 油气运移通道不畅, 从而限制了油气长距离运移[16, 17]。

以上地质、钻井等资料显示, 白兴吐西综合异常内靠近胡力海洼陷中心的斜坡钱2井和钱202井均获得了油气突破, 这表明近源砂体优先获得了油气供给。由于古地形坡度缓, 水系长, 能量偏弱, 因而油气的运移距离不会很远, 但后期的地质运动使得原有的输导体系受到破坏, 打破平衡。由前述可知, 胡力海洼槽呈西断东超, 西倾东斜的构造格局, 使得东部成为低位能区。另外, 沿东斜坡发育的扇三角洲前缘, 当东部斜坡上倾部位(斜坡北部)经后期大幅度抬升, 三角洲平原亚相被剥蚀, 现存下来的主要是三角洲前缘亚相, 物性相对较好, 是砂岩储层分布的有利相带, 当输导体系发生改变, 自南而北形成优势通道, 从而使得东斜坡北部地区成为油气富集区; 为此, 判定该化探综合异常为有利的异常区。另外, 在白兴吐西综合异常南边, 胡力海镇北边存在荧光360 nm异常和热释汞异常, 蚀变碳酸盐异常向东退减, 但酸解烃甲烷异常没有出现, 这说明胡力海洼陷的油气(主要是油)早期存在着近源扩散和渗漏, 随着输导体系向远处延伸, 油气继续向外扩散运移, 当遇到储集层时便聚集成藏。这些现象进一步表明油气自洼陷向外运移是客观存在的, 只是油气在向东运移时, 由于受到断层、地层压力、水动力等的作用, 使得运动方向发生改变, 也就是通常所说的油气会沿着最优路径(低势能方向)运移[18, 19]。

高家街村综合异常特征参数见表5。异常位于东喜伯营子洼陷北东方位, 即位于五道木— 高家街村— 双宝所围限的三角地带, 异常成环形, 各指标组合齐全, 叠合程度高, 异常面积为38 km2。该异常靠近东喜伯营子洼陷中心, 运移距离短, 接受来自近源的烃类供给充足, 如果能落实此处的砂体或构造存在, 那么该异常应该是很有利的。但目前此处的勘探程度很低, 没有相应的地质、钻井资料, 因而不能更深入地探讨异常形成的地质因素及效果。

| 表5 高家街村综合异常特征参数 |

值得注意的是, 该异常位于东喜伯营子洼陷— 胡力海洼陷异常区带内, 因此, 在油气近距离被捕获的同时, 如果输导体系发育, 比如开启断层或不整合面, 甚至是松散岩层面, 那么油气仍有可能继续向远处扩散或渗漏。因为油气的运聚是长期的历史过程, 油气最优运聚的方向遵从最优路径原则, 而不是最小路径原则; 这也就合理地解释了为什么在东喜伯营子洼陷— 胡力海洼陷之间存在明显的化探异常带。这种化探异常带的形成有两种可能:一是该区带存在近南北向的断裂, 使得下伏油气藏内的烃类物质沿着断裂向上运移, 而在地表形成油气地球化学异常; 另一种可能是油气自东喜伯营子洼陷向北东方向运移, 以及油气自胡力海洼陷向SE方向运移双重作用的结果。

目前对于东喜伯营子洼陷区研究较浅, 且由于资料有限, 应适时加强对该洼陷的精密勘探研究, 以期获得更多的地质资料, 并进一步落实圈闭或沙体分布范围及形态。

木里图综合异常特征参数见表6。异常形态呈环、块结合, 以环为主, 各指标叠合程度较高, 异常东强西弱, 异常面积为44 km2。该异常位于木里图隆起的斜坡带上, 由于远离生油凹陷, 加之本区的油气运移距离较短, 因而该异常的勘探前景不被看好。

| 表6 木里图综合异常特征参数 |

通过以上分析, 笔者认为钱家店地区存在两个有利区带(块), 一是胡力海洼陷北— 北东, 即十间房— 白兴吐一带, 该区块靠近凹陷的斜坡区域已经获得了突破, 需要加强地质勘探, 弄清楚该区块的砂体分布或局部隐伏构造; 一是胡力海洼陷— 东喜伯营子洼陷中心轴线以东的宽泛带, 尤其是五道木— 高家街村— 双宝— 钱家店, 是比较有利的地区。在钱家店地区, 应以近源、岩性油气藏勘探为主。

(1) 研究区地球化学场为NE— SW向, 即东、西两边弱, 中部强的分布格局。这与本区NE— SW构造走向存在一定的对应关系, 说明本区的地球化学场分布与地质构造有密切关系。

(2) 确定的3个异常区带(块)中, 白兴吐西综合异常是最为有利的异常区, 胡力海洼陷— 东喜伯营子洼陷中心轴线以东的宽泛带, 尤其是位于胡力海洼陷东北部的斜坡, 以及东喜伯营子洼陷东北部斜坡, 也是值得重视的区域。

(3) 钱家店地区应以近源、岩性油气藏勘探为主。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|