作者简介: 孙彬彬(1982-),男,高级工程师,硕士,毕业于中国地质大学(北京),现从事应用地球化学研究工作。

地电化学方法技术经过几十年的发展,已经发生了极大的变化,传统的低效率技术方法已被效率极高的新技术所替代。笔者回顾了地电化学发展历史,并对近年来国内外地电化学方法技术进展进行了总结。介绍了“独立供电偶极子地电化学技术”的方法原理及工作方式,并对地电化学方法应用推广过程中需要解决的技术装置商品化、技术体系规范化及异常形成机理等问题进行了探讨及展望。

Geoelectrochemical methods (CHIM) have been greatly changed after decades of development. Traditional low-efficiency technology has been replaced by extremely efficient methods. This paper reviews the history of CHIM's development and summarizes the progress made in recent years. Principles and methods of "independent power dipole CHIM technique" are introduced. Furthermore, questions related to method's application promotion are discussed and expected, such as commercialization of technical devices, technical system's standardization and mechanism of anomaly's formation.

随着矿产勘查工作的逐步深入, 隐伏矿及覆盖区已经成为勘查工作的重点。地电化学方法作为覆盖区矿产资源勘查的一种有效手段, 正在越来越多的被人们所重视、应用。地电化学方法是利用电场作用, 选择性提取近地表介质中的电活动态物质, 通过研究电提取元素组合、含量分布及异常特征, 进而提供找矿信息的一种勘查方法。虽然, 该方法是利用电场作用的物探方法原理, 但最终需以物质含量(元素浓度)来表征, 本质上具有化探方法的属性。因此, 可对地电化学方法定义如下:地电化学方法是借助外电场作用, 将具电活动态的离子或各种带电荷的元素团聚物迁移到接收电极的载体物质上, 采集并分析载体物质, 达到找矿评价目的的一种非常规化探勘查方法技术。

经过几十年的技术研发和应用试验, 地电化学方法技术发生了根本性变化。老式大功率发电机、无穷远极距、液式提取器的地电化学方法已基本退出历史舞台, 当前, 普遍采用便携式、独立供电、低压、“ 偶极子” 式的地电化学提取装置, 接收端摈弃液态载体物质, 采用泡塑等固体载体, 可称之为“ 独立供电偶极子地电化学技术” , 该方法是在野外现场进行单点独立供电, 提取含矿信息。开发出的另一种地电化学方法— — “ 室内电吸附方法” , 是在野外采集土壤样品后, 在室内一定条件下进行电吸附、富集。

与老式地电化学方法相比, 这两种地电化学新方法均大大提高了勘查效率, 已见诸多效果良好的试验及应用案例[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 具有较好的推广应用前景。

普遍认为地电化学方法起源于前苏联的部分提取金属法(Ч И М , 商业代号CHIM), 它由前苏联列宁格勒大学Ю · C雷斯等在20世纪60年代提出, 70年代研制出成套完备的野外工作设备, 并逐步在勘查找矿中得到广泛应用[9]。自然电场的形成及自然界电化学现象等与地电化学方法有关的研究则更早, 如彼得罗夫斯基于1924年研究了自然电场的理论和仪器, 谢苗诺夫在1955年对自然电场的形成及电化学作用的特性等进行了阐述[9]。雷斯在1983年发表了专著《地电化学勘探法》, 详尽地论述了在人工电场作用下, 各种电化学现象及其在地质勘探中的应用, 并将与离子态迁移、分布以及矿物的激发电化学特征有联系的一系列方法统称为地电化学法, 包括元素赋存形式法(MPF)、热磁地球化学法(TMGM)、地电提取法(原苏联称为“ 部分金属提取法” , 即CHIM)、扩散提取法(MDE)、离子电地球化学法、土壤离子电导率法、接触和非接触极化曲线法、激发极化法等[9]。而当前狭义的地电化学方法一般专指“ 部分金属提取法(CHIM)” 。

地电化学方法于20世纪70年代末引入我国, 并在80年代后期兴起了一个应用高潮。据不完全统计, 当时全国有60余家科研和生产单位在进行地电化学方法技术研究与应用工作。例如, 20世纪70年代中后期, 费锡铨、徐邦梁等研发了具有特色的地电提取法, 采用碳棒作为采样电极和小电流供电的电解法[10, 11]; 80年代初, 崔霖沛、郑康乐等人开始向中国物化探界介绍CHIM法[9]; 核工业部沈阳240所高云龙于1983~1984年在东北不同类型的铀矿床上进行了地电提取法的实验研究, 均取得较好的效果, 并推出地电提取电场控制仪及元素接收器[12]; 费锡铨在1992年提出了高电压、低电流和长时间的激发方式, 发展了地电化学理论, 制定了经济快速的野外提取工作方法技术[11]; 桂林理工大学罗先熔自20世纪80年代开始先后在湖北阳城铅锌矿、新疆金窝子矿区、广西新路大利场矿区等多个矿区进行了地电化学方法的试验性应用工作, 并取得了较好效果, 并于1996年出版了《地球电化学勘查及深部找矿》[13]; 中国地质科学院地球物理地球化学研究所(以下简称“ 物化探所” )刘吉敏、刘占元等于1987~1989年在新疆喀拉通克铜镍矿、阿克塔斯金矿、多拉那萨依金矿进行了地电提取方法试验, 取得了比较好的效果, 并在新疆多拉那萨依金矿外围成功地预测并找到了Au矿体[14]; 中国地质大学(北京)李金铭、卢军, 武警黄金研究所潘勇飞、王文龙, 中国科学院长沙大地构造研究所谭克仁等都对地电提取法的试验研究做了许多探索性工作[15, 16, 17, 18]。

20世纪90年代中后期, 由于地质行业不景气及方法技术本身的问题, 地电化学方法在中国的研究和应用陷入低谷。在国外, 随着雷斯等在20世纪60年代提出地电化学方法及之后的野外整套勘查仪器的问世, 前苏联数十个单位于20世纪后期进行了大量的地电化学方法技术试验及应用[19, 20], 但在90年代后期, 特别是21世纪以来, 不再见有相关研究报道。20世纪90年代初, 随着前苏联国家对西方的开放, 一些地电化学家们开始将该方法介绍到西方一些国家, 对西方勘查地球化学界产生了一定影响。在此期间, 美国地质调查所对多个矿床进行了地电化学方法试验[21, 22], 发现地电化学方法可以较常规土壤测量更清晰地呈现出与矿体相关的异常, 肯定了地电化学方法的有效性, 但同时进行的选择性提取等方法取得的异常效果并不亚于地电化学异常, 此外, 试验发现, 虽然地电化学异常重现性较好, 但同点位不同时间提取的绝对量相差很大; 因此, 他们认为, 地电化学法提取的物质不是像苏联学者所说的直接来源于地下矿体, 而是来源于土壤中黏土及有机质等吸附的地质历史时期迁移上来的活动态物质, 而这些信息应该可以被选择性提取剂所提取。经过勘查试验及理论推导, 这一观点逐渐得到证实[23, 24, 25]。可以想象, 在野外采用类似于物探电法勘查的地电化学方法的工作效率, 要远远低于仅采集土壤样品进行室内选择性提取的工作效率, 费用方面也要高的多。因此, 西方学者关于地电化学方法的试验及应用等方面的报道在21世纪以来几乎消失, 与之相对应的是大量的关于选择性提取(偏提取)等方面的文章报道。

1992年以色列ExploTech公司的A.Levitski等首先以文字报道的方式提出了“ 偶极子地电化学(Dipole CHIM)” 的概念[26], 并在以色列南部的艾因亚哈夫坝(Ein Yahav Dyke)及阿什凯隆市(Ashqelon)的Kokhav油田西部边界开展了应用试验, 获得了与传统地电化学方法一致的提取效果。但其在试验中仍然使用大功率发电机组及稳流装置, 多点同时发射, 多点同时接收, 仅将正负极的距离由“ 无穷远” 式改变为“ 偶极子” 式, 勘查设备依然笨重, 勘查效率较低。之后, 国外并未见与“ 偶极子” 地电化学相关的研究报道, 进入21世纪, 有关地电化学方面的报道也几近于无。而国内地电化学界并未就此消沉, 以桂林理工大学及中国地质科学院物化探所为代表的一些地电化学研究团体, 仍然未间断地从事着与地电化学相关的方法技术研究与应用工作, 并于20世纪90年代初开始不断地对“ 偶极子” 地电化学技术进行着改进与完善。他们通过许多应用试验发现[27, 28, 29]:单点独立供电的低电压(9 V干电池)地电化学技术装置在提取效果上与笨重的地电化学成套提取仪器效果一致, 甚至优于后者, 虽然在元素的绝对提取量上, 低电压不如高电压(同为单点提取条件下), 但异常显示效果往往优于或不弱于高压提取。一些学者也从理论上阐明了在地电提取过程中, 电场形态一致性(电压相同)比电流一致性更重要的原因[23]。鉴于以上理论及实践, 国内一些单位纷纷自主开发了相应的“ 独立供电偶极子地电化学技术装置” , 开展了大量的应用试验, 并取得了许多找矿成果[30, 31, 32]。而这种技术装置可以打破传统地电化学受仪器笨重影响而仅限于矿区大比例尺应用的瓶颈, 可以开展中小比例尺勘查工作, 这对地电化学方法技术的发展具有重要意义。这些技术装置里面比较具有代表性的有:桂林理工大学开发的第三代低压偶极地电化学提取装置及中国地质科学院物化探所开发的“ 固体载体型元素提取器” 等[28, 29, 30]。

与此同时, 近些年, 以桂林矿产地质研究院周奇明等为代表的一些学者开发了室内电吸附方法, 并取得了很多较好的应用实例[6, 7, 8]。但是桂林理工大学罗先熔及长安大学康明等人研究发现, 一些矿区, 地电化学提取可以取得较好的异常显示, 但室内电吸附的异常显示较差或没有异常[13]。他们认为其原因是:野外电化学提取过程中, 电活动态物质具有动态补充性, 随着地表离子不断地被捕获, 矿体电化学溶解产生的金属离子会源源不断地向上迁移, 以维持地表土壤层中的离子平衡, 而在室内则不具有这种动态性[33]。笔者赞同野外提取过程中可能存在这一动态补充机制, 但关于矿体电化学溶解所产生的金属离子对地表的补充作用, 在野外9 V干电池及24~48 h的提取条件下能起到多大作用, 抱有很大疑虑, 而这种解释是否又会将地电化学提取机制回复到20世纪80年代的直接提取到深部矿体溶解的物质的说法上?同时, 不可否认的是, 室内电吸附在许多矿床的试验及应用中也取得了很好的勘查效果, 因此, 针对其异常形成机理的差异, 还需要作深入研究。笔者认为, 不同方法的勘查效率及成本是一个非常重要的因素, 室内电吸附如果只使用很少质量(几克)的样品, 则其更接近于室内偏提取方法, 不具有电提取将较大范围土壤电活动态物质 “ 富集” 的特点; 如果室内电吸附法使用大质量(数千克)的样品, 则其勘查效率及成本优势将不复存在。如何客观评价由传统地电化学方法衍生出来的这两种新方法, 并对其异常形成机理进行深度研究, 也是今后地电化学研究方面的重点与难点。

近年来, 国内地电化学法取得了非常大的进展, 而前苏联及西方国家几乎没有这方面的报道。前文说过, 在西方一些学者的观点中, 地电化学方法所取得的元素异常可以用偏提取方法复制, 因此, 开发更经济高效的偏提取方法是其研究方向。而通过国内的许多试验研究表明, 各种“ 越趋复杂的提取剂” 在提取效果上与地电化学提取经常存在一定差异, 优于或劣于地电化学提取的实例均有发生, 这足以说明地电化学提取方法的特殊性。此外, 由于当前的地电化学提取法可以将较大范围内的电活动态物质“ 浓缩” 至质量很小的载体内, 因此, 对分析测试的检出限要求较低, 受偶然因素的影响也较小, 而偏提取量往往极低, 分析测试结果受试剂质量、分析误差及偶然因素的影响较大。当地电化学勘查法的工作效率及费用接近于常规土壤测量, 而效果又优于常规土壤测量法时, 随着方法技术的不断成熟和规范化, 其将得到广泛的应用。

独立供电偶极子地电化学方法是在小功率干电池电场作用下, 将每个提取点一定范围内覆盖层中的电活动态物质高度富集到载体物质中, 对载体物质进行分析测试, 获取深部矿体异常信息的一种地球化学勘查方法。笔者认为隐伏矿地电化学勘查效果取决于两个过程:其一, 是深部成矿物质向地表覆盖层运移并保存的过程, 这是一个自然的、长期的地质作用过程; 其二, 是对地表蕴涵的与隐伏矿有关的成矿物质的选择性提取过程, 这是一个短暂的人工作用过程。对地电化学方法勘查隐伏矿来说, 这两个过程是缺一不可的, 寄希望于通过地表人工电场的作用, 将深部隐伏矿体物质直接提取到提取器中, 是不切实际的。

一些学者认为:在电提取过程中, 提取电极周边的离子运移牵动着远处及深部离子迁移递推, 存在着一种动态的离子平衡状态, 随着浅部离子被提取, 矿体电化学溶解产生的金属离子会源源不断的从深部向上迁移, 电提取的离子是土壤覆盖层及深部矿体电化学溶解物质的混合体。这种解释具有很高的科学性, 但在不同景观条件、不同覆盖厚度下, 随着浅部离子的提取、富集, 深部离子向上扩散、迁移速度, 及其在整个电提取总量中的贡献等问题还需进一步研究, 有待获取足够的实验证据加以验证。

笔者认为在方法技术有效性满足要求的前提下, 勘查效果、工作效率及成本是决定勘查方法技术能否得到推广应用的关键。如何综合考虑成本、效率与勘查效果, 针对不同的覆盖景观区及矿种类型, 通过试验总结提出规范化的地电化学勘查方法技术体系, 是推广应用地电化学方法技术的基础, 也应该是地电化学技术今后发展的主要趋势。此外, 有关地电化学异常形成机理或成晕机制等方面的研究目前还有所欠缺, 也是今后地电化学工作者们的工作重点。

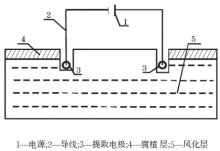

| 图2 桂林理工大学地电化学技术装置工作方式示意[32] |

中国地质科学院物化探所及桂林理工大学等单位开发的“ 独立供电偶极子地电化学技术装置” 目前主要采取手工制作, 如电极的制作、供电极焊接(连接)、提取时间的确定等, 对野外勘查人员的要求相对较高, 不利于该项技术的推广应用。如何使未接触过地电化学勘查工作的人员通过简单的培训就能进行地电化学勘查工作, 是技术装置发展的一个重要方向。一项技术方法的使用, 应不仅仅局限于某一个单位或某几个人的熟练使用, 技术装置的商品化对于方法技术的推广应用意义重大。同样地, 电吸附方法如想大规模推广应用, 也需开发出成熟的、能接收大批量样品分析测试的相应方法技术流程。

与传统的地球化学勘查方法类似, 独立供电偶极子地电化学技术体系中最重要的工作内容是样品采集和分析测试工作, 如何提升这两项工作的规范化程度, 对地电化学方法技术的推广应用具有重要意义。

4.2.1 样品采集

目前已在多种第四系覆盖景观区进行了地电化学方法试验与应用, 取得了较好的找矿效果。总结已有试验和应用成果经验, 并作必要的补充研究, 在此基础上确定不同覆盖景观及不同工作比例尺的野外工作方法, 如提取时间、提取载体、电极埋藏深度、提取液的选择、提取液体积等, 制订规范化的野外、室内操作流程, 编制相应的勘查规范或技术要求, 对该项技术方法的推广应用具有重要意义。

4.2.2 样品处理与分析测试

载体物质中目标元素的测定是地电化学勘查工作的重要内容。对于以泡塑为主流的载体物质, 当前主要采用灰化法进行分析, 即在一定的温度下将泡塑灰化后酸溶, 送仪器检测。但在灰化的过程中, 载体吸附的金属离子会有不同程度的损失。而受实验设备及泡塑化学性质的限制, 采用酸溶或微波消解等方法仅能消解很少量的泡塑载体, 不仅分析结果受载体中元素分布不均匀的影响, 而且由于样量少, 对分析测试检出限和精度的要求很高。因此, 泡塑载体前处理技术已成为当前需要解决的一大技术问题。如何科学评估样品灰化过程中金属离子的损失量, 采用有效方法控制灰化过程中金属离子的损失, 同时针对不同的目标元素开发针对性的前处理技术, 是值得研究的问题。此外, 长期以来, 载体物质的分析缺乏有效的分析质量监控方案, 没有相应的标准物质, 严重影响到地电化学方法从研究走向生产, 需在今后的工作中解决。

因此, 针对以上问题, 开展相关研究实验工作, 最终建立适用于地电化学方法的多元素分析配套方法是该技术面临的一项重要任务。

随着电提取装置的轻便化, 地电化学野外勘查的效率大大提高, 如在装置充足的情况下, 24 h电提取采样效率接近常规土壤测量的一半(第一天埋设电极, 第二天回收)。在分析测试方面, 地电化学泡塑载体物质的分析成本与常规土壤样品元素分析相当, 大大低于偏提取分析费用。因此, 仅从勘查效率和成本上来讲, 已经具备推广应用条件。随着提取装置商品化程度的提升, 野外勘查效率也会得到进一步的提高。

地电化学方法自最初提出到现在, 已经过半个多世纪的发展历史, 通过不断努力已经取得了很大的进展, 特别是近年来以独立供电偶极子地电化学技术及室内电吸附为主的一些地电化学方法, 取得了较好的试验及应用效果, 在技术装置商品化、工作方法规范化等方面也取得了长足的进步。如何进一步完善地电化学理论和方法技术, 推动该项技术从科研走向生产, 从而更好地服务于覆盖区矿产资源勘查工作, 还需在技术装置商品化、技术体系规范化及异常形成机理或成晕机制研究等方面进行深入的研究, 不断总结和提升。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|