作者简介: 郭志娟(1986-),女,2012年获中国地质科学院硕士学位,现主要从事勘查地球化学基础理论和方法技术研究工作。

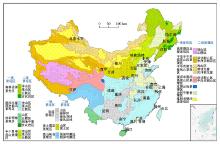

依据我国地球化学勘查的特点和需要,结合我国的自然地理、地形地貌等特征,对全国地球化学景观进行了划分和总结,编制了全国地球化学景观图。本项工作不仅为全国地球化学勘查资料的应用和成果解释提供景观划分方面的参考资料,同时为在不同景观区选择适宜的方法技术提供指导。

According to the characteristics and requirements of the geochemical exploration in China, geochemical landscape map was compiled on the basis of the landscape classification, with the division and summarization conducted in connection with the natural geography and geographic and geomorphic conditions. The results achieved by the authors not only provide the reference material for application of geochemical exploration data and interpretation of results, but also are of guiding significance for choosing the appropriate methods and techniques.

景观的概念最早在1904年由格· 尼· 维索茨基提出, 是指地表某一地段包括地质、地貌、气候、水文、植被等景观要素在内的自然综合体[1, 2, 3, 4]。地球化学景观是在地理景观划分的基础上, 根据每个地区地表地球化学分散富集的特征、规律和原因, 研究化学元素和化合物的迁移[4], 将地表具有相同化学迁移条件, 相同或相似的同一地段划分为同一类地质单元或景观区[6]。

我国地域辽阔, 从南到北、从东至西跨越经纬度大, 地形起伏多样。从青藏高原向东, 经内蒙古高原、黄土高原、云贵高原— “ 四大盆地” (柴达木盆地、准噶尔盆地、四川盆地和塔里木盆地)— “ 三大平原” (东北平原、华北平原、长江中下游平原)— 大陆架浅海区, 地势高差显著, 呈阶梯状分布, 从而造成了我国气候、植被等自然条件的多变性, 形成我国地球化学景观类型的复杂多样性, 由此产生了不同地域的表生条件下, 元素迁移与富集的差异也很大[7, 8, 9, 10]。因此, 在进行地球化学勘查工作中必须因地制宜, 研究元素在不同景观条件下的活动规律, 选择行之有效的地球化学勘查方法技术并进行合理有据的成果推断解释[11], 把地球化学景观特征作为表生地球化学异常评价指标[12, 13, 14], 才能够更好地发挥地球化学勘查的效果, 对地质找矿起到很好的指导作用。

划分出的地球化学景观主要适用于我国地球化学勘查及方法技术研究的选择和应用, 适用于地球化学勘查资料的应用与解释推断, 以及地球化学勘查工作部署、工作布置等[15]。随着遥感、地理信息系统和计算机信息技术的进步, 以及在景观地理学和地质学中的广泛应用, 为了满足当前和今后一段时期地球化学勘查工作的需要, 有必要对全国地球化学景观作进一步的划分和总结, 编制全国地球化学景观图。

为配合《区域地球化学勘查规范》编制, 我国于1985年在1: 100万地貌图上对全国地球化学景观进行了初步划分, 在1996年和1998年再次对规范进行修订, 并在2006发布执行[16], 其中景观区的划分仍然基于1985年编制的地球化学景观图。

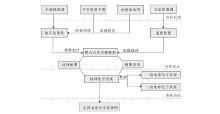

2012年, 在中国地质调查局发展研究中心开展的“ 全国资源潜力评价” 项目中, 张华等收集了全国1: 100万幅地貌图[17]、卫星影像图和地貌晕染图, 结合各省区编制的景观草图等资料, 在1985年全国景观初步划分的基础上, 对全国地球化学景观进行了修编和重新划分, 并在1: 250万地理底图上编制了全国地球化学景观图。图件编制流程见图1。

地球化学景观的划分主要是为地球化学勘查工作服务的, 选择适宜的方法技术的前提是确定工作区的各类景观区, 因此对工作区地球化学景观的了解和掌握是开展地球化学勘查工作的重要环节。国内外对景观地球化学的研究表明[17], 地貌是景观形成的主导因素, 地貌、植被及成土母质等是景观划分最重要的指标。利用标志性景观指示物, 综合考虑多重指示因子[18], 遵循以下主要原则并结合地貌图对我国地球化学景观进行划分, 最终编制出全国地球化学景观图。

地形、地貌:海拔高度; 相对高差; 浸(剥)蚀特点。

气候:气候划分主要依据降水量、干燥度等指标, 并结合中国地图出版社编辑的《中华人民共和国地图集》, 划分出干旱、半干旱、半湿润、湿润4种气候类型。

植被:主要在南方的热带雨林和东北的森林等寒温带有所体现。

地质:主要用于灰岩或喀斯特分布区。

湖泊、沼泽等水文条件:在湖泊和沼泽较为集中的藏北高原和东北大小兴安岭地区。

土壤:只具有参考价值, 划分景观区时未参加定名。

在确定景观区名称时, 上述基本原则不同程度地发挥着作用, 或占主导地位, 或为从属。通常景观区名称取两个主导因素, 例如:森林沼泽景观区以植被和水文条件为主。在其他景观区冠名时, 若两个因素区分较困难, 则可适当增加至三个主导因素参加冠名。

当一级景观区确定之后, 与地球化学勘查关系最为密切的因素当属地形地貌。地形地貌的变化特点及其差异性与地球化学勘查的水系沉积物测量、土壤测量和岩石测量密切相关。地形地貌的变化对水系、土壤的发育程度以及与基岩的出露情况具有举足轻重的作用。

在一级景观区发挥重要作用的气候、森被、土壤、地质、水文等因素降至次要因素或发挥很小作用, 玄武岩覆盖区例外。在二级景观区划分时, 覆盖特点及其厚度将是一个重要因素。以地形地貌为主要划分原则, 可将地形的起伏变化、切割深度作为划分二级景观区的重要依据。

对照我国地貌划分的切割深度和海拔高度[19, 20], 我国地貌划分时采用了三个标准, 即相对高差、绝对高程和切割深度。在划分全国二级景观图时, 依据地球化学勘查的特点及实际工作情况, 对上述地貌划分依据作了适当调整, 将地貌学划分的相对高差和切割深度适当细化, 并将二者相对应(表1)。

| 表1 地貌与二级景观区的相对高差、绝对高程和切割深度对照 |

经过综合研究, 在全国划分出12个主要的一级景观区; 在一级景观区基础上, 依据地形、地貌等主要特点, 在各一级景观区内分别划分出2~4个二级景观区。图2、表2为本次景观区划分的最终结果。

| 表2 全国地球化学景观区划分方案 |

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|